香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

若い人にとってはその問題すら知らない可能性のある名義株。

名義株とは真実の所有者と名義上の所有者が異なる株式のことをいいます。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

今回は、名義株とは何か?なぜ発生しているのか?問題点、判例、解消方法などについて取り上げます。

名義株とは?

わが社は昭和57年創業、40年間走り続けてきました。

でも私もそろそろ引退して、後継者に事業を任せたいと思っています。

40年。

おつかれさまです。

事業承継を考えているということですね。

そうです。

事業承継は偉大なる経営者が受けなければならない最後のテストである、と言われています。

テストですか。

後継者に代表の座を譲ればいいんじゃないですか?

もちろん代表取締役は交代することになると思います。

加えて、株式も譲っていくことになるかと思います。

いま会社の株主構成はどうなっていますか?

あ、株式か。

会社の株主?どうだったかな…

税務申告書別表2はどうなっていますか?

同族会社等の判定に関する明細書です。

ちょっと確認してみます。

あ、別表2はこうなってました。

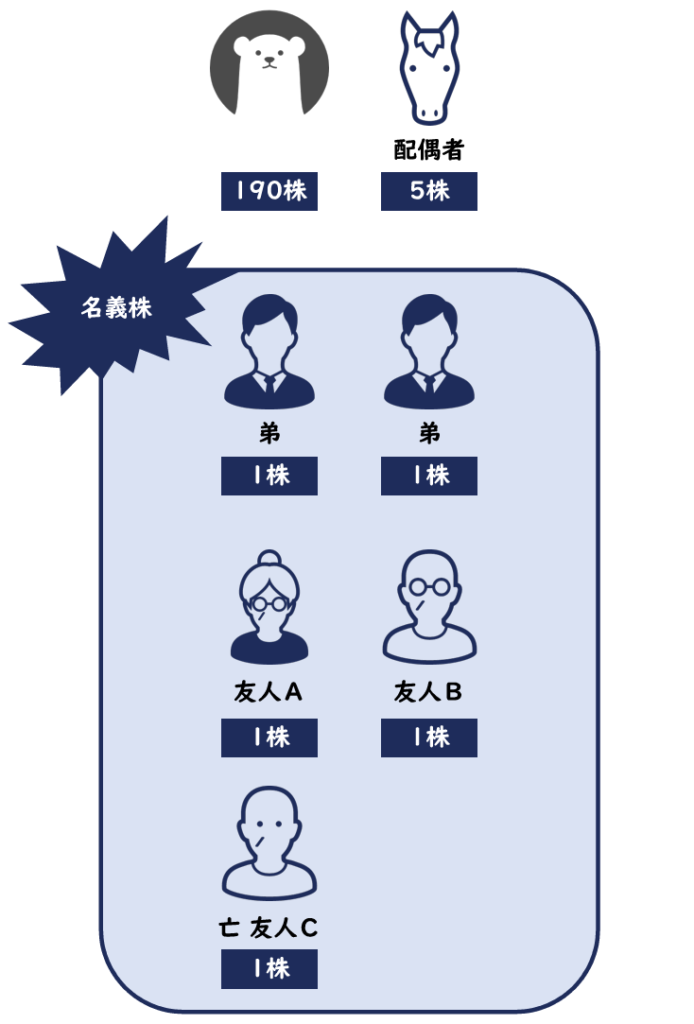

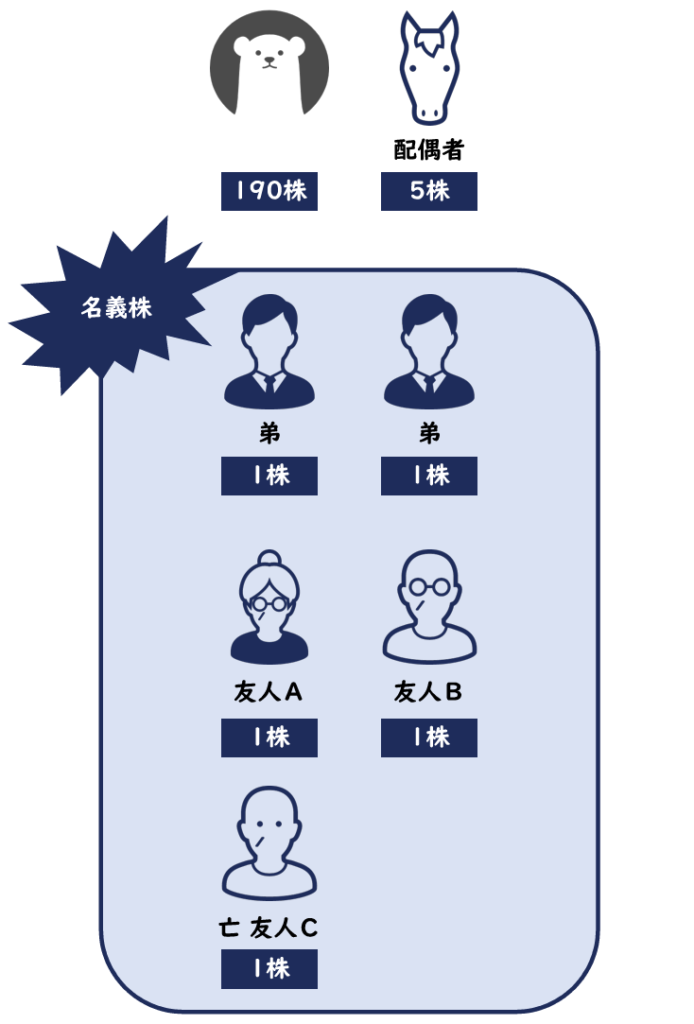

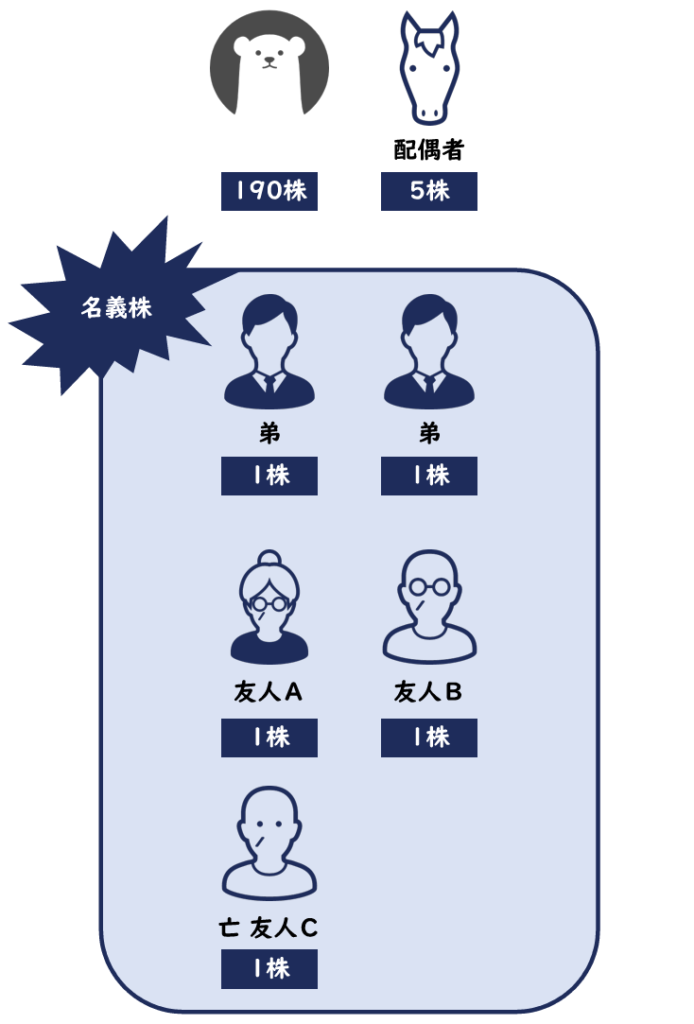

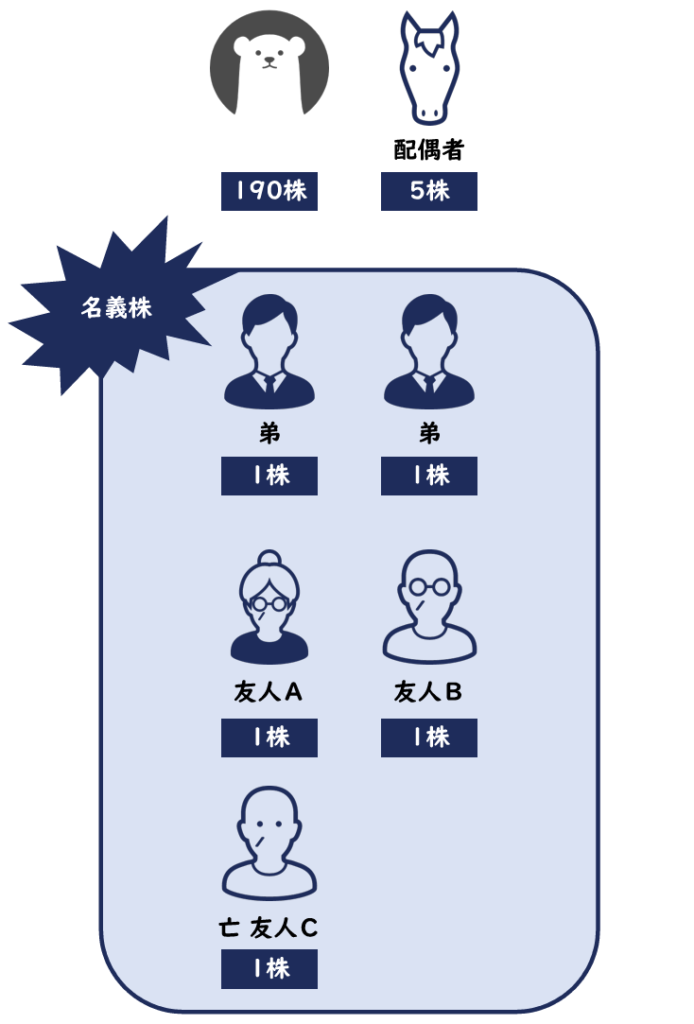

会社の株式は200株発行していて、そのうち、私が190株、パートナーが5株、弟2人と友人3人が1株ずつ持っています。

創業以来変わっていないと思います。

あ、友人Cはもう亡くなっています。

株主のみなさんは自分の財産から出資されましたか?

たしか、弟たちと友人たちには名前だけ貸してもらいました。

実際は、私とパートナーだけの出資でした。

それは名義株ですね。

名義株、ですか?

他人の名義を借りている株式のことです。

え、そういえば、なんで名義なんか借りたんだっけ??

名義株はなぜ発生?

40年前のことなのでよく覚えていません。

平成2年改正前の旧商法時代は、会社設立にあたり7名以上の発起人が必要でした。

ああ。

なんとなく思い出してきました。

たしか、設立の手続きをお願いした先生に、発起人7名必要だからみたいなことを言われて、弟と友人に名前を借りに行ったっけ。

懐かしい…。

あ、もしかして懐かしがっている場合じゃないですか。

懐かしがっている場合じゃないかもしれません。

名義株の問題点

やはり問題あるのでしょうか?

名義株には次のような問題点があります。

名義株の問題点

- 事業承継、M&Aによる会社の売却、会社清算時の残余財産の分配、組織再編などの行為がスムーズに進まない

- 相続の際に、株式の名義を借りていた故人の相続財産の把握が困難になり相続財産の承継が適切に行われない可能性が生じる

- 相続の際に、株式の名義を貸していた故人の相続人に相続税が課されたり、名義株式が相続により分散してしまう

けっこう重要な場面で困ることになるということですね。

そのとおりです。

いまから株式を整理したほうがいいですね。

はい。

時間が経過するほど問題は複雑になり解決コストも高くなっていくことになります。

名義株の真の所有者は誰?(名義株についての判例)

株式を整理するといっても、どうすればいいでしょうか?

では、まず名義株の真の所有者は誰なのか確認しておきましょう。

はい。

判例によると、名義を貸した形式的な名義人ではなく、名義を借りて実質的に会社に出資金を払い込んだ人が真の所有者であると示しました。

他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である(最高裁 昭和42年11月17日判決)。

ということは、実際に出資した私とパートナーが真の株式の所有者ということですね。

そうなりますね。

では、弟や友人たちから株式の名義を返してもらう必要があるということですね。

名義株の解消

合意による解消

名義株の解消方法ですが、まず名義株主の協力が得られるのであれば、合意による解消ということになります。

弟たちからは合意を得られそうです。

まずは株主名簿の書換えをする必要があるのですが。

株主名簿はつくっていません。

株主名簿の作成は会社法上の義務です。

すみません。

つくっておきます。

ただ、株主名簿の書換えをすれば済むという話ではありません。

そんなに簡単ではないと思った。

税務署からみると、株主名簿の書換えは株式を無償で贈与したかのようにみえますので、贈与税の課税リスクがあります。

たしかにそうですね。

名義株である客観的な証拠書類をそろえるか、合意書などを作成しておくべきでしょう。

わかりました。

他にも、合意による真実の株主への株式譲渡という方法があります。

合意による名義回復が難しい場合は適正価格による買い取りも考えることになりそうです。

強制的な解消

合意できない場合はどうなるのでしょうか?

株式併合する、全部取得条項付種類株式を利用する、特別支配株主の株式等売渡請求などほとんど強制的に株式を取得するというやり方があります。

今回それぞれのやり方の違いや特徴にはふれませんが、どれも強引に株式を取得することになり、争いになるリスクは高いです。

争いたくはありません。

そうですね。

強制的に解消するかどうかは慎重に考えた方がいいでしょう。

他に、相続人等売渡請求という方法があります。

なんですかそれは?

会社法には、株式会社は、相続などによりその株式会社の株式を取得した者に対し、株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる、という規定があります。

会社が株式を相続で取得した人に売渡しを請求できるんですか?

そうです。

それを使えば、名義株を持っていた亡くなった友人Cの相続人からは株式を取得できそうですね。

ただし、相続があったことを知った日から1年以内に請求することが要件となっています。

友人Cが亡くなったのは5年ぐらい前ですし、葬儀にも行きました。

だめですか?

その場合は請求できません。

この私が完全に後手にまわっている。

行方不明株主の株式

友人のAさんBさんとは連絡とれますか?

Aさんとは連絡がとれます。

Bさんと連絡がとれるかどうか自信がありません。

連絡がとれないとどうなりますか?

もしBさんを探してもどうしても見つからない場合の対応策はあります。

どうすればいいですか?

株式会社が株主に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、その株主に対する通知または催告を要しないとされています。

5年。

そのような所在不明株主の株式を競売して、その代金をその株式の株主に交付することができる制度があります。

ありがたいです。

なお、株式の競売の申立てをする際には、株主に対する通知などが5年以上継続して到達していないことについて客観的な証明が必要になります。

株主総会招集通知書や返戻封筒などの書類を備えておく必要があります。

今の話の流れからお察しのとおり、株主に株主総会の招集通知を送っていませんでした。

そもそも株主総会を開いていません。

だとするとすぐに競売の申立てをするのは難しいですね。

この私が完全に後手にまわっている。

やはり日ごろから会社のルールを守っておかないと、いざというとき困るということですね。

そうです。

それに問題が発覚したときは早めに対処するようにしましょう。

さきほども言いましたが、時間が経過するほど問題は複雑になり解決コストも高くなっていくことになります。

よくわかりました。

参考書籍

『中小企業における株式管理の実務』後藤孝典・牧口晴一・野入美和子・日本企業再建研究会(著)|日本加除出版

— どうぞお気軽にご相談ください。—