香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

商業登記ハンドブック。

司法書士という職業に就いている者にとってはバイブルのような書物。

商業登記ハンドブックを読む風景とは、即ち、商業登記の実務の風景である。

なぜなら商業登記ハンドブックは商業登記の実務書なのであり、趣味で読んでいる者などこの世に一人もいないからだ。

いるわけないじゃないか。

そんなわけで、司法書士は今日も商業登記ハンドブックを読んでいる。

これは商業登記ハンドブック第5版を読みながら自分なり思ったこと、疑問点、恐れながら補足などを自分用にメモしたものでありながら公開してみるという試みです。

なので、繰り返し読むたびに加筆修正されていくかもしれません。

今回は「1-1・1-2編①」です。

1-1設立の手続の概要

最初から商業登記ハンドブック(以下「ハンドブック」)を丁寧に読んでいく。

まずは「1-1設立の手続の概要」。

1ページで完結。

会社法の条文上は2ページにあるとおりの手続きの流れとなるが、登記実務上は必ずしもそうでなかったりする。

手続きの流れについては、過去に下記のブログに書きました。

1-2定款の記載例と留意点

P.3定款の記載例と留意点

定款の記載例の代表的なものとして、日本公証人連合会のモデル定款が紹介されている。

親切なことだ。

こちらも負けずに親切心を発揮して、主にスタートアップを支援する活動をする専門家集団でおなじみBAMBOO IMCUBATORが開発したスタートアップ向けモデル原始定款をご紹介しましょう。

ぜひご活用ください。

BAMBOO IMCUBATORダウンロードページ

https://bambooincubator.jp/template/startup/aoi

P.3~P.9商号

商号については、ハンドブックに書いてあることに加えて、商標・サービス名・ドメイン名なども考慮しながら決めた方がよい場合もある、と考えられる。

商号、商標などについては、下記のブログに書きました。

ところで、前(株)でも後(株)でもない、中(株)も法律上は制限されていない。

(会社法第6条第2項)

会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

条文上は、会社の種類の文字を用いなければならんと言っているだけである。

つまり、例えば「あいうえお株式会社12345」でもよいということになっている。

そんな会社があるのかと思わなくないが、実際にあるのだからすごい。

ただし、多くの人がやっていないことをやるとそれなりに不都合があるようです。

P.9~P.18目的

目的については、ハンドブックに書かれていないが、場合によっては融資を受けられない目的の組み合わせがあったりするので注意を要する。

詳しくはこちらの記事に記してあるとおりです。

P.16の(注1)持分会社の営利性について、社員の一切の経済的利益を否定する旨の定款の定めは無効という見解、言われてみれば確かにそうかもしれない。

正直あまり考えたことがなかった。すみません。

P.18~P.19本店

本店についての補足はこちら。

18ページから19ページに都道府県名の記載について書かれておらず、193ページに書かれてあるのが油断ならない。

P.19~P.24公告方法

公告についての補足はこちら。

P.20に記載の法務省の電子公告リンク集サイトのリンクはこちら。

https://e-koukoku.moj.go.jp

公告方法が「官報への掲載又は電子公告による方法により行う。」と登記されているのを見たことがあるが、なぜ登記が通った。

P.22(2)電子公告の場合の具体的なウェブページの決定に関連して幸先裕明先生がXでポストされていた以下の論点は知っておいたほうがよいでしょう。

https://x.com/hiroaki_kosaki/status/1878296455313764433

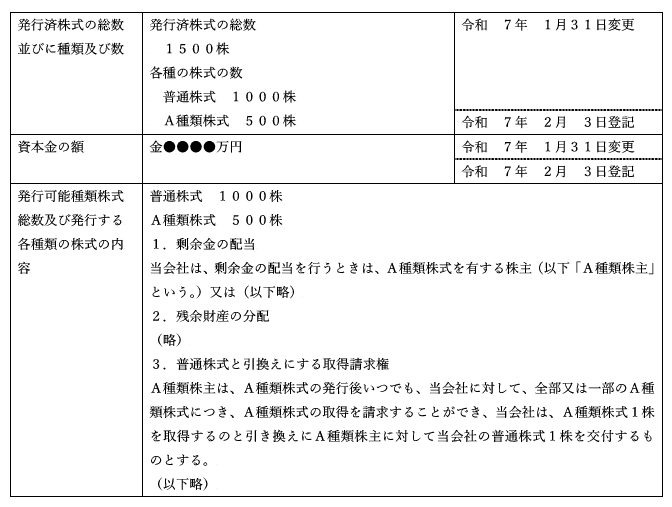

P.24~P.32発行可能株式総数、発行可能種類株式総数等

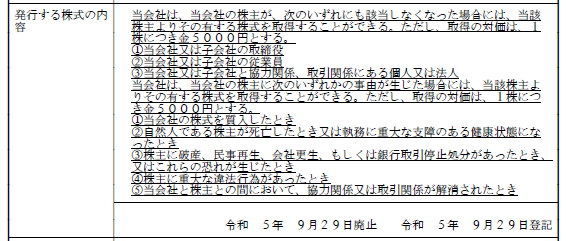

会社法第107条の取得請求権付株式と取得条項付株式

ハンドブックには会社法第107条の取得請求付株式と取得条項付株式の記述がない。

発行する全部の株式を取得請求権付株式または取得条項付株式にする会社はかなりレアだと考えられるが、つい最近実例に出会った。

全くない話ではないようである。

会社法第114条第2項違反

(発行可能種類株式総数)

第114条 (省略)

2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

一 取得請求権付株式(第107条第2項第2号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第167条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数

二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第170条第2項の規定により取得することとなる同項第4号に規定する他の株式の数

三 新株予約権(第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数

たとえば、次のような登記である。

上図のような登記簿の状態で取得請求権を行使してもその対価となる普通株式を交付することはできない、はずである。

会社法違反の登記が散見されるということは、法務局でも華麗にスルーされているということでもあるわけだが…。

種類株式の内容については、わずかですが、以下の記事で取り上げています。

P.34株式譲渡制限規定 会社が承認したものとみなされる場合

「当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては、当会社が承認したものとみなす」

→この規定により持株比率が変わることについて、下記リンク記事で取り上げています。

P.34~P.35株式譲渡制限規定 定款の文言との関係

「登記申請書中の登記すべき事項には、定款の文言をそのまま掲げるべきである」

→たとえば、普通株式、A種類株式のみが発行されている会社があったとして、定款に

「当会社の普通株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」

「当会社のA種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」

の2つの規定が定められている場合でも登記は、

「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。」

でもよく、同じ意味であれば、定款と完全に文言が一致しないケースもあり。

P.35~P.36その他

ハンドブックには株式について登記事項ではないものについて記述が少ない。

定款に記載する株式に関する論点として次のようなものがあります。

P.38~P.39単元株式数

上場会社の単元株式数は100株になる(東京証券取引所有価証券上場規程第427条の2)。

単元株式数といえば、デュアルクラスの手法として、単元株式数に差をつけることで種類株式ごとに議決権に差を設け、少数株主の支配権を強めるというやり方があるといえば、ある。

P.40株主名簿管理人

今のところ会社設立時から株主名簿管理人を置くという会社に出会ったことはない。

おそらく今後もない。

株式上場の準備段階で株主名簿管理人を置くのが一般的でしょう。

本記事初公開時に上記のように書いていたところ、幸先裕明先生からすかさず次のようなご指摘をいただきました。

https://x.com/hiroaki_kosaki/status/1910469225581600807

組織再編による設立では会社設立時から管理人を置くことがあり得るようです。

自分の視野が狭かったことに気づかされました。

これがアウトプットのよいところです。

P.41~P.43会社に設置する機関

今のところ実務で指名委員会等設置会社だけは出会ったことがないので、いつか出会ってみたいものだ。

会計参与は、レアといえばレアだが、建設業の経営事項審査の加点のために、会計参与設置会社を選択するというケースがある。

会社の機関に関する記事としては以下の記事を書きました。

P.43~P.47株主総会

A条関係

「なお、定時株主総会の招集について「毎事業年度終了後3か月以内」とする(中略)延長申請をしなければならない。」との記載があるが、通常、定時株主総会で計算書類を承認することにより決算が確定した後に、税務申告ができるという流れになるため、定時株主総会を事業年度終了後3か月以内に開催するのであれば、確定申告書の提出期限の延長申請をしなければならない、ということだと考えられる。

D条関係

2022(令和4)年9月1日から株主総会資料の電子提供制度が始まっている。

上場会社などの振替株式を発行する会社については、電子提供制度が義務づけられている。

訳があって一度、電子提供措置に関する規定の設定と同一の申請で当該規定を廃止するという謎の手続きをしたことがありますが、一体どんな訳があったのでしょうか。

株主総会資料の電子提供措置についてはこちらの記事をご参照ください。

関連記事

参考書籍

『商業登記ハンドブック〔第5版〕』松井信憲(著)|商事法務

『募集株式と種類株式の実務【第2版】』金子登志雄・富田太郎(著)|中央経済社

『Q&A商業登記と会社法』加藤政也(編集)|新日本法規出版

『増補改訂版起業のエクイティ・ファイナンス』磯崎哲也(著)|ダイヤモンド社

当事務所のご案内

— どうぞお気軽にご相談ください。—