香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

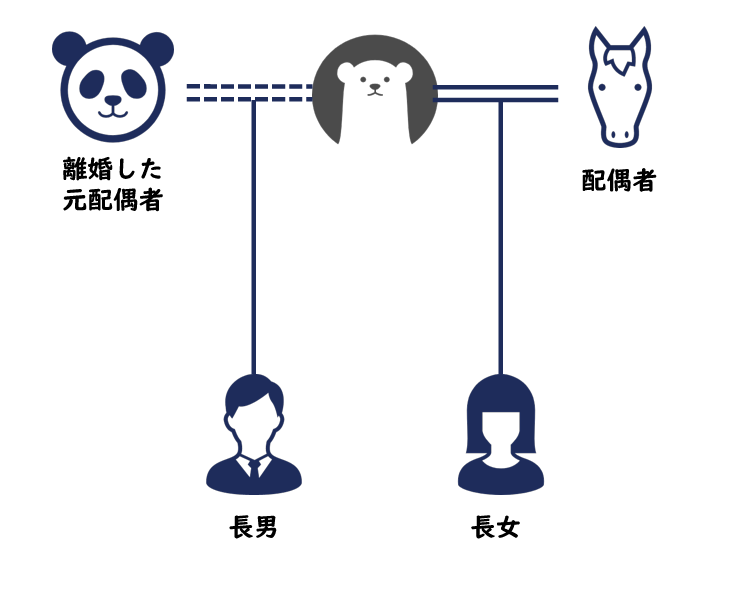

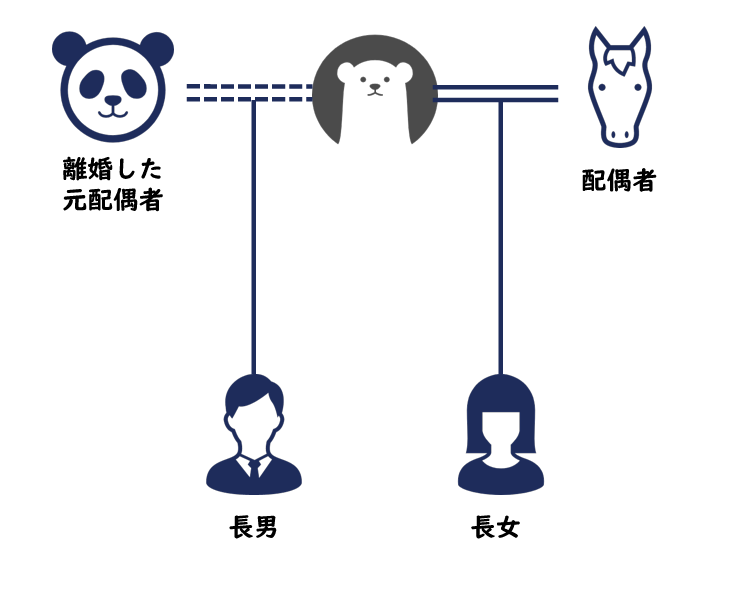

タイトルのケースとしてよくあるのは、離婚した前妻との間に子がいて、再婚した妻との間にも子がいるというものです。

この場合、相続トラブルになるケースが非常に多いです。

今回は再婚して前婚のときに生まれた子がいる場合の相続について、トラブル事例や相続対策について取り上げます。

相続の基本ルール

今まで言ってなかったのですが、離婚した元パートナーとの間に子(長男)がいまして、その場合の相続ってどうなるのかなと思いまして。

いまは再婚して、現在のパートナーとの間にも子(長女)がいます。

わかりました。

では相続の基本ルールについて復習しておきましょう。

そうくると思った。

まず、法律で相続人になる人は決まっていて、さらにその順位が決まっています。

| 相続順位 | 相続人 |

|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 |

| 第1順位 | 子(代襲相続により孫になることも) |

| 第2順位 | 親など上の世代 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続により甥姪になることも) |

配偶者は常に相続人です。

そうですね。

第1順位は「子」です。

実子も養子も相続権があります。

認知した子や胎児にも相続権があります。

胎児は無事生まれた場合に限りますが。

養子にも相続権があるんですか。

はい。

「普通養子」は実親と養親の両方の親の相続権があります。

これ、勘違いしていて相続トラブルになりやすいので注意が必要です。

わかりました。

話を元に戻しましょう。

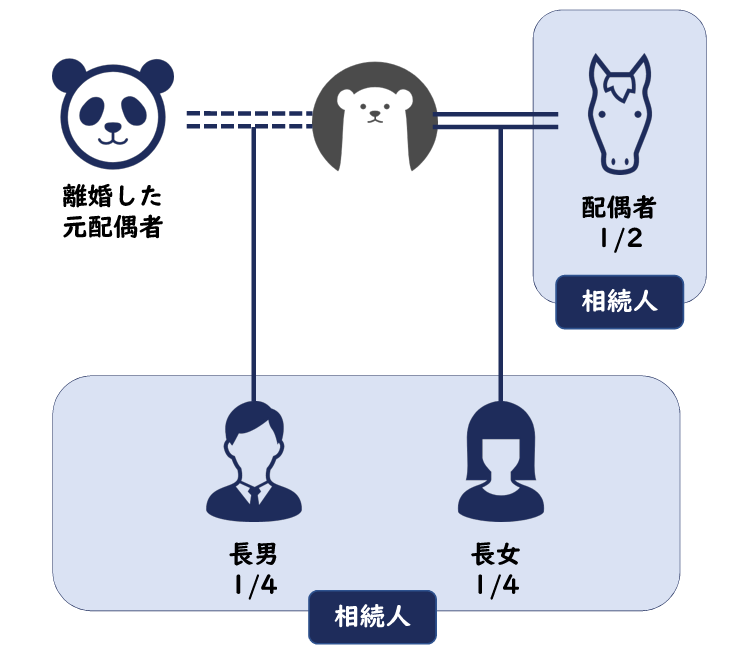

今回のケースでは、現在のパートナーの方とご長男、ご長女の3人が相続人ということになります。

離婚した元パートナーの方には相続権はありません。

「法定相続分」という法律で決められた相続分は配偶者が2分の1、長男4分の1、長女4分の1となります。

やはり、そうですよね…

私が亡くなったときの相続手続はどうなるんですか?

遺言をしない限り、現在のパートナーの方とご長男、ご長女の3人で遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

「遺産分割協議は相続人全員によるものでなければ無効」となります。

つまり万が一のときは、現在のパートナーの方かご長女がご長男に連絡をとらなければなりません。

よくあるトラブル事例

長男にはきちんと養育費を払い続け、無事成人しました。

でも現在のパートナーと長女とは会ったことがありません。

その3人で私の遺産について話し合うなんて想像できないことです。

話し合えるならまだいいですが、現在の家族が元パートナーとの間の子に連絡をとろうとしても、まったく連絡がとれないというケースもあります。

あるいは、連絡がとれても無視されて遺産分割協議が進まないということもあります。

ですよね…。

また、再婚した現在の家族と離婚した元パートナーとの間の子は、お互いに思うところがあるといいますか、感情的な対立はうまれやすいです。

現在のパートナーの方やご長女が「離婚した元パートナーの子にも当然相続権あるよねー。わかるー。」とか思ってくれそうですか?

無理だと思う。

元パートナーとの間の子も親やその再婚相手に対して複雑な感情を抱きがちです。

わかる気がする。

どうすればいいでしょうか。

この場合、遺言書を書いておくことで、遺産分割協議をさけることができます。

再婚して、前婚のときに生まれた子がいる場合というのは、遺言書を作成すべき典型例のひとつなんです。

遺言!ありがとう。

相続対策

遺言書を作成する

遺言書を書くとして、どうすればいいでしょう?

現在のパートナーと長女に全財産を相続させる内容にすればいいでしょうか?

子には「遺留分」がありますので、遺留分に配慮した遺言にしたほうが無難でしょう。

いりゅうぶん?

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子)に認められる法律で決められた最低限度の遺産取得割合のことです。

基本的に財産の処分は本人の自由なんですが、一定の相続人に対する生活保障、相続人間の公平な分配の確保という観点から、一定の制限を加える遺留分制度というのがあります。

そうなんですか。

今回のケースだと、ご長男には法定相続分4分の1の半分にあたる8分の1が遺留分として認められます。

遺留分を無視したらどうなりますか?

遺留分を侵害している遺言も有効です。

ただし、遺留分の権利者が権利を行使したら、他の相続人は遺留分侵害額にあたる金銭を払わなければなりません。

遺留分か…。

わかりました。

とにかく遺言書はつくるようにします。

生命保険の受取人を配偶者またはその子にしておく

他に対策はありますか?

生命保険の受取人を配偶者またはその子にしておくというのも、対策のひとつといわれています。遺留分の争いがあるかもしれない場合は、遺留分相当額を保険金で補うということもできます。この保険金は相続財産には含まれないという扱いですので、そういうことも可能になります。

それも検討してみます。

まとめ

- 再婚して、前婚のときに生まれた子がいる場合は、遺言書を作成すべき典型例のひとつとされています

- 子には遺留分という権利が認められていますので、それに配慮した遺言書を作成することが無難です

参考書籍

『3訂版 遺言相談標準ハンドブック』奈良恒則・麻生興太郎・佐藤健一・中條尚・野口賢次・佐藤量大(著)|日本法令

『遺言モデル文例と実務解説〔改訂版〕』満田忠彦、小圷眞史(編集)|青林書院

当事務所のご案内

— どうぞお気軽にご相談ください。—