香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

子がいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなったときは、遺産のすべてを配偶者(夫・妻)が相続できそうなイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。

そのような思い込みは争いのもとになるおそれがあります。

今回は子がいない夫婦について相続のルールや想定されるトラブル、相続対策などについてとりあげます。

子がいない夫婦の相続

私たち夫婦には子がいないのですが、そういえば、相続ってどうなるのかなーと思いまして。

もちろん、孫もいません。

私が亡くなったら私の財産はすべてパートナーが相続するということでいいですか?

そうとは限りませんね。

だと思った。

では、まず相続の基本ルールをおさらいしてみましょう。

そうくると思った。

まずは相続には順位というものがあります。

| 相続順位 | 相続人 |

|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 |

| 第1順位 | 子(代襲相続により孫になることも) |

| 第2順位 | 親など上の世代 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続により甥姪になることも) |

配偶者は常に相続人です。

そうだったかもしれない。

まず、故人に子がいれば、子が相続人です。

その子が先に亡くなっていて、孫がいる場合は孫が代襲相続します。

代襲相続とは故人の相続人が先に亡くなっていた場合に、その相続人の子が相続することをいいます。

子が先に亡くなって孫がいれば孫が相続。

子や孫など下の世代がいない場合は、親など上の世代が相続人になります。

下の世代がいなければ上の世代。

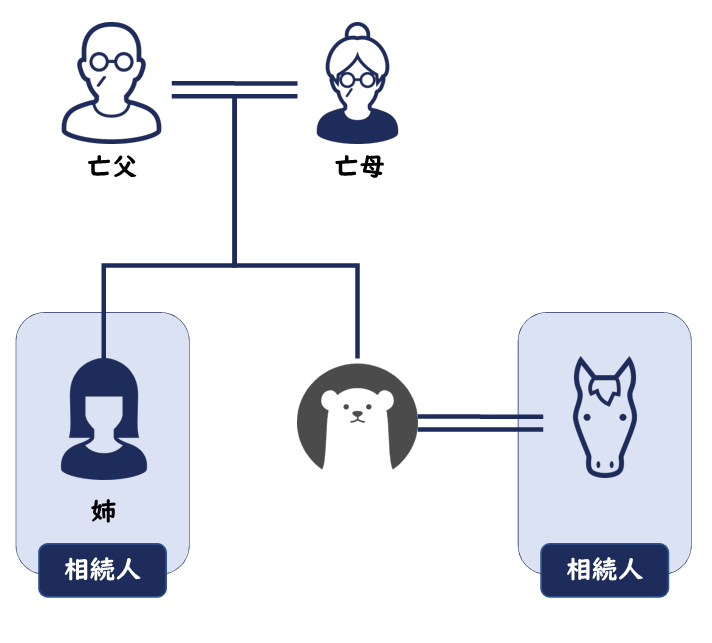

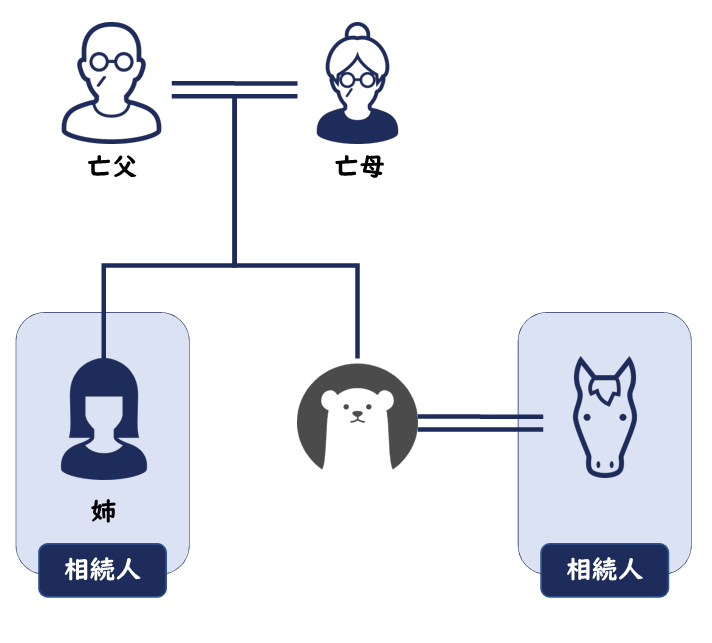

下の世代も上の世代もいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。

先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、甥姪が代襲相続します。

甥姪にまで相続権が移るとは。

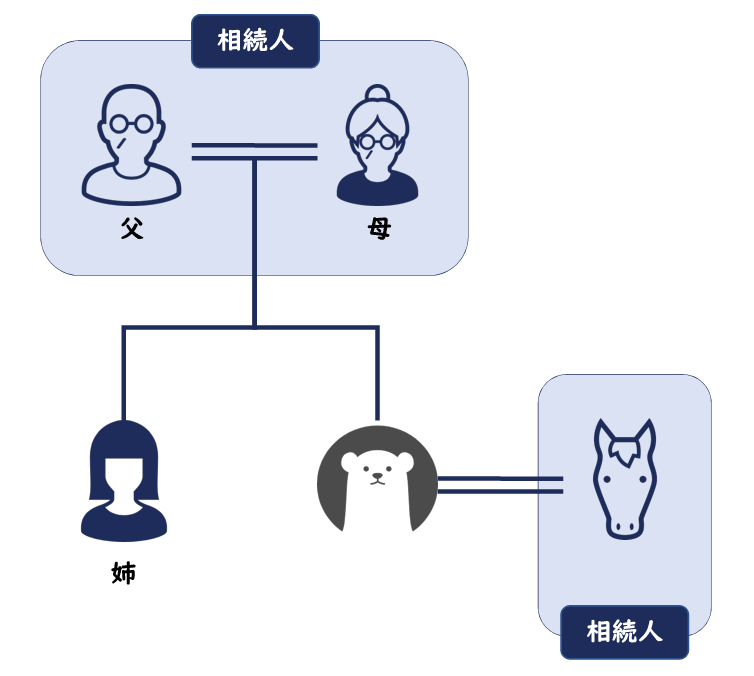

今回は子がいないケースとなりますので、もし親御さんがご健在でしたら、親御さんが相続人になります。

なるほど。

うちはもう両親とも他界しています。

姉がひとりいます。

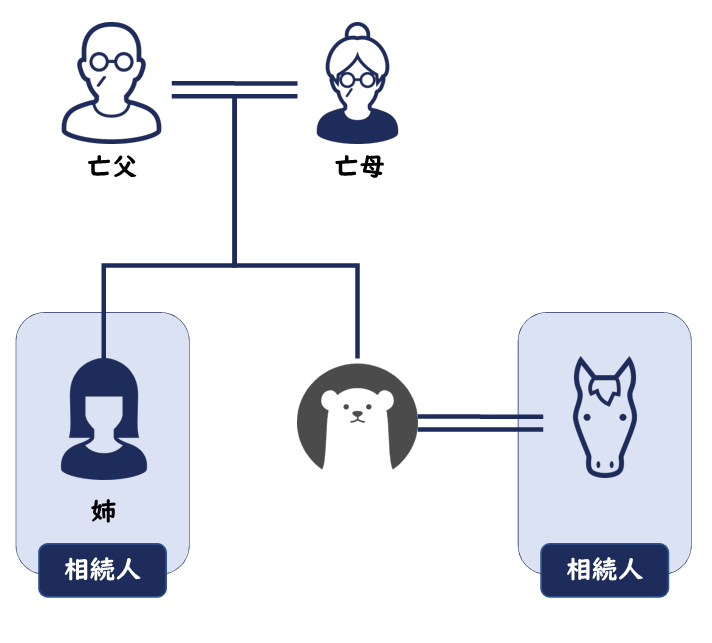

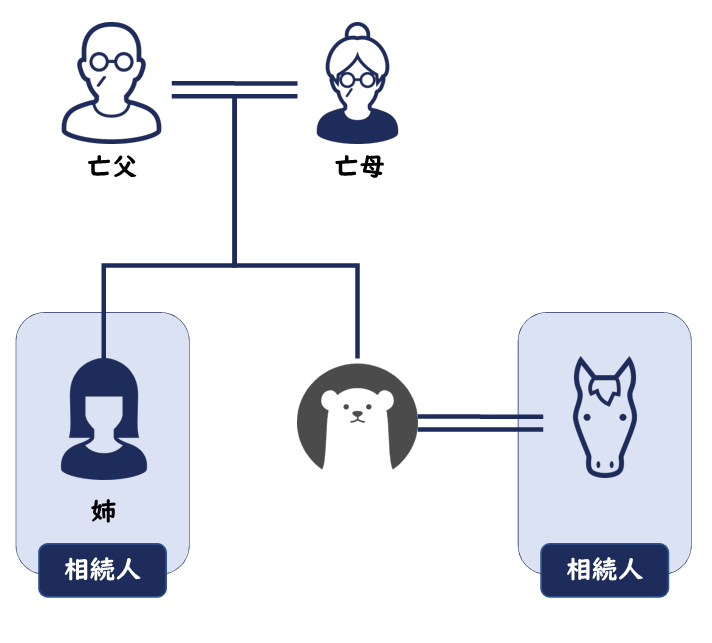

現状では、パートナーの方(配偶者)とお姉さまが相続人になる、ということになるでしょうね。

私の相続人が誰になるかはわかりました。

私が亡くなったときの相続手続はどうなるんですか?

遺言をしない限り、パートナーの方とお姉さまが遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

「遺産分割協議は相続人全員によるものでなければ無効」となります。

実は姉とはあまり仲がよくなくて、疎遠になっているんですよ。

私のパートナーと姉が話し合いをするなんて想像がつかないことです。

何より疎遠になっている姉に権利があって、私の財産の一部がとられるなんて、違和感がすごいと言わせてほしい。

この場合、遺言書を書いておくことで、遺産分割協議をさけることができます。

夫婦間に子がいない場合というのは、遺言書を作成すべき典型例のひとつなんです。

遺言!

ありがとう。

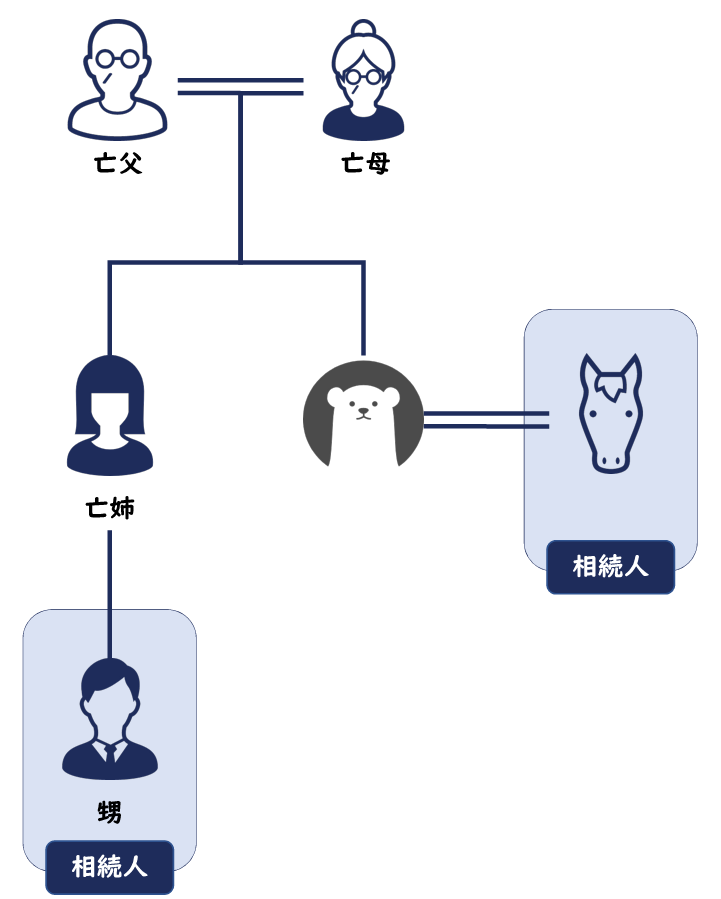

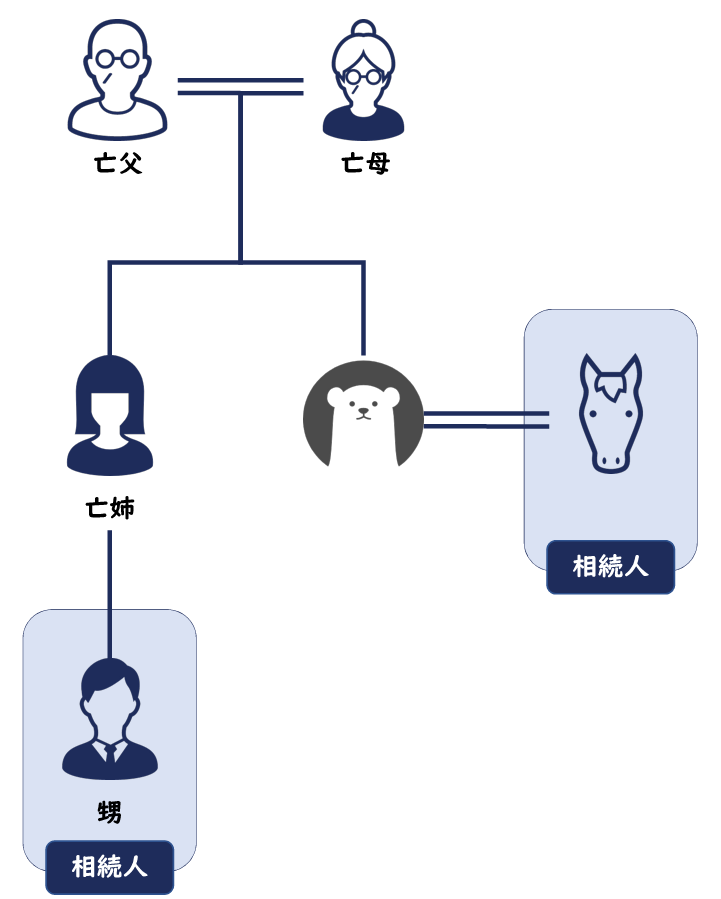

仮に、遺言書を作成しないままで、お姉さまが先に亡くなり、そのお子さんたち、つまり甥姪にあたる人がいれば、その甥姪が代襲相続して相続人になります。

そうなると配偶者がさらに縁遠い親族と遺産分割協議をしなければならず、連絡がつかないなど、相続手続きが困難になる可能性は高くなります。

ただでさえ疎遠になっている姉のさらにその子どもとなると、私の妻パートナーと話すこと自体困難だし、なによりパートナーにそんなことをさせたくありません。

相続対策

遺言書を作成する

遺言書を書くとして、どうすればいいでしょう。

注意点はありますか。

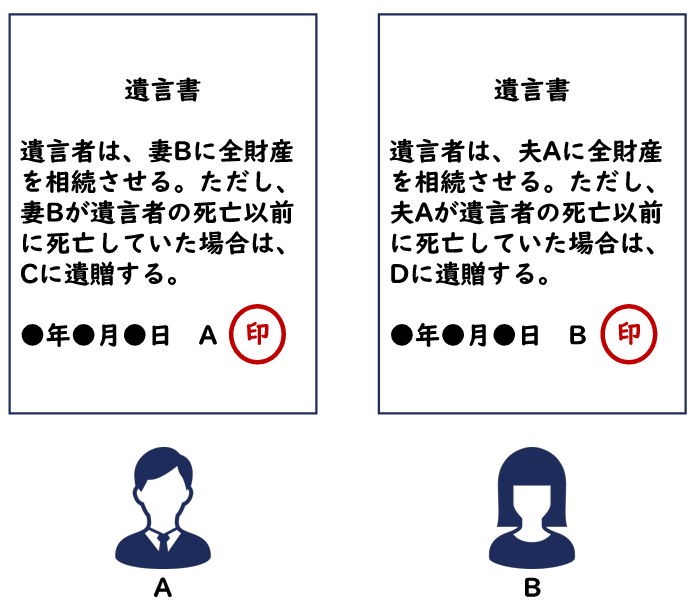

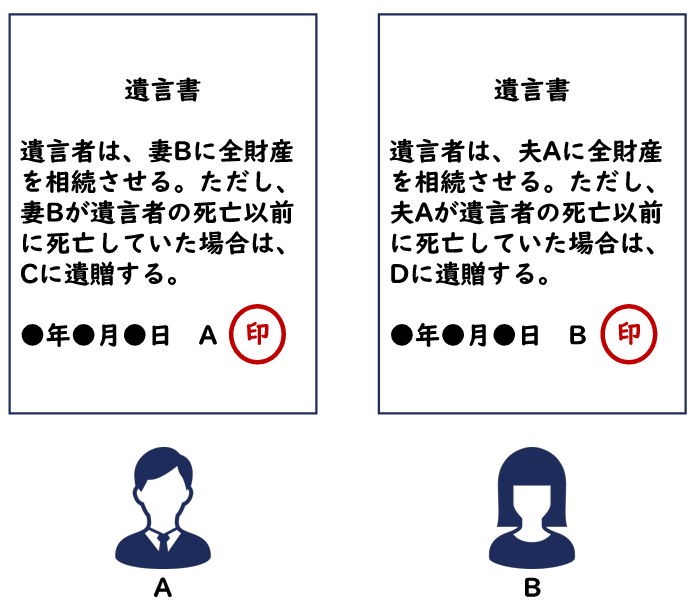

たとえば、夫のAが、「妻Bに全財産を相続させる」という遺言があれば、妻Bが全財産を相続することができます。

わかった気がする。

兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、遺留分侵害額請求を受けることもありません。

いりゅうぶん?

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者や子、親)に認められる法律で決められた最低限度の遺産取得割合のことです。

基本的に財産の処分は本人の自由なんですが、一定の相続人に対する生活保障、相続人間の公平な分配の確保という観点から、一定の制限を加える遺留分制度というのがあります。

では、まだ親が生きている場合には、親に遺留分の権利があるんですね?

そうですね。

その可能性はあります。

もし親がいて遺言しなければならない状況であれば、遺留分に配慮した遺言書を書く必要がありますね。

遺留分を無視したらどうなりますか?

遺留分を侵害している遺言も有効です。

ただし、遺留分の権利者が権利を行使したら、遺言により財産を譲り受けた人は、遺留分権利者に対して遺留分侵害額にあたる金銭を払わなければなりません。

遺留分を侵害している遺言も一応有効だけど、遺留分を行使されたら遺留分侵害額を払わなければならない。

そうです。

とにかく私の場合は今のところ相続人が妻と姉なので、遺留分は気にしなくていいですね。

はい。

それから、夫婦間に子がいないということは、夫婦がお互いに遺言書を書いておいたほうがいいということになります。

たとえば夫のAが、「妻Bに全財産を相続させる」と遺言していたところ、妻Bが先に亡くなってしまったら、その遺言内容は無効となってしまいます。

そうか。

私よりもパートナーが先に亡くなる可能性だってありますからね。

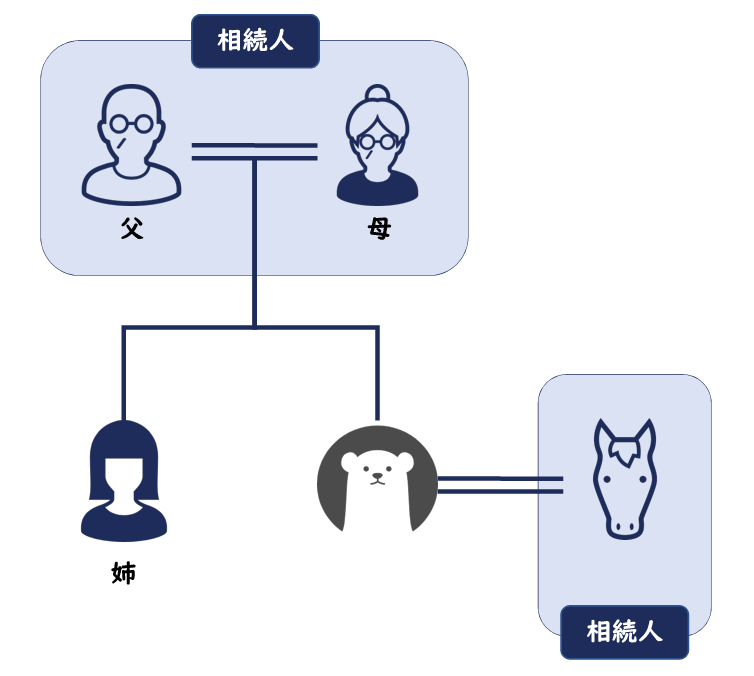

そうなると私が義理の父母と遺産分割協議したり・・・

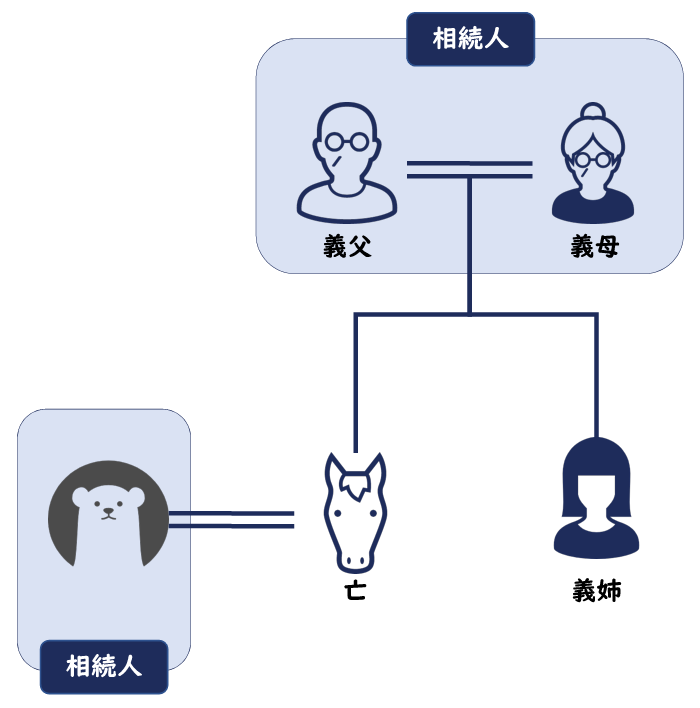

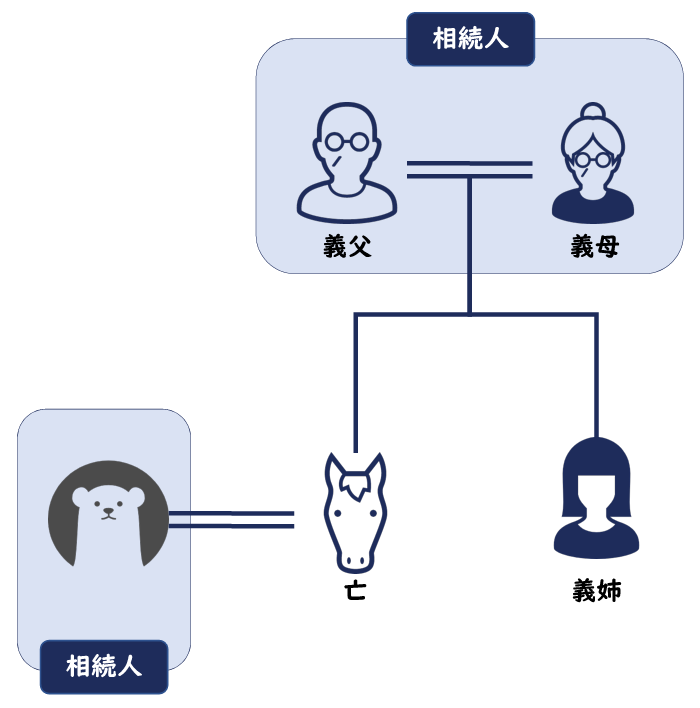

義理の親と遺産分割する例

義理の父母が亡くなっていれば、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議しないといけなくなるということですよね?

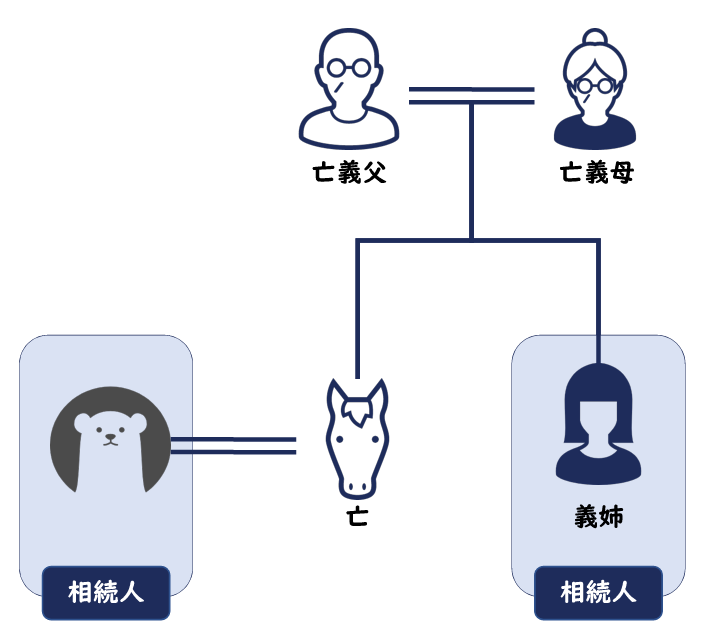

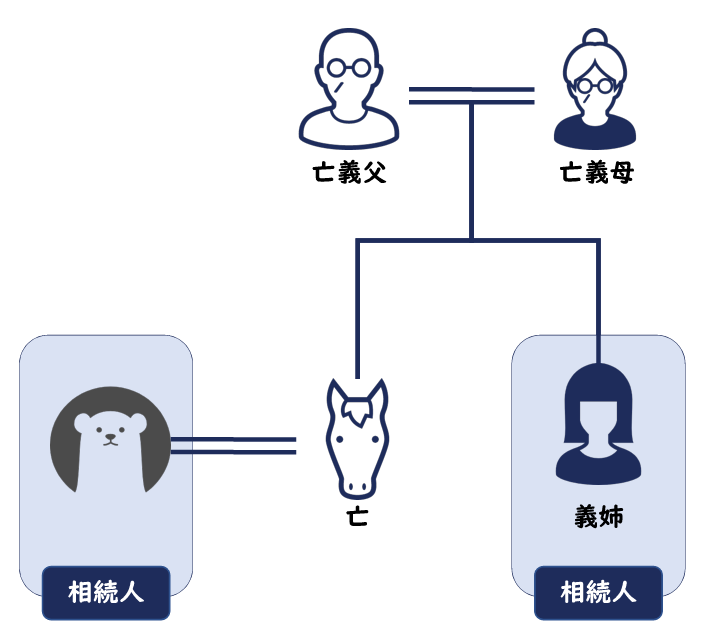

義理の兄弟姉妹と遺産分割する例

そうなります。

それはさけたいです。

どうすればいいですか?

遺産分割をさけたい場合は、「妻Bが遺言者以前に死亡していた場合は、〇〇に遺贈する」など、予備的に財産を譲りたい人や団体を定めておくこともできます。

遺贈とは、遺言により財産を譲り渡すことをいいます。

予備的な定め。

そんなことができるんですね。

夫婦でお互いに予備的な定めを入れた遺言書を作成した方がよいでしょう。

つまり、たとえば、夫は「妻Bに全財産を相続させる。ただし、妻Bが遺言者の死亡以前に死亡していた場合は、Cに遺贈する」とし、妻は「夫Aに全財産を相続させる。ただし、夫Aが遺言者の死亡以前に死亡していた場合は、Dに遺贈する」としておきます。

よくわかりました。

生命保険の受取人を配偶者にしておく

他に対策はありますか?

生命保険の受取人を配偶者にしておくというのも、対策のひとつといわれています。

遺留分の争いがあるかもしれない場合は、遺留分相当額を保険金で補うということもできます。

この保険金は相続財産に含まれないという扱いですので、そういうことも可能になります。

保険金は相続財産に含まれないとは、どういうことですか?

生命保険金は、保険会社から保険金受取人に対して支払われるものですので、亡くなった人の財産ではなく、保険金受取人の財産となります。

なるほど。

もし遺留分を請求されたときのために、遺留分の権利がある他の相続人に支払うための資金として保険金を活用するということです。

私の相続人になる人は、パートナーと遺留分のない姉だけなので、そこまでする必要はないかもしれません。

遺留分について争いの心配がない場合でも、相続税がかかる見込みのあるときは、生命保険を相続税対策に利用することができます。

そうなんですか。

生命保険は相続財産には含まれないのですが、相続税の課税対象にはなります。

税金とられるんですか。

ただし、保険金の受取人が相続人である場合は、生命保険金の非課税枠が設けられています。

私が亡くなった場合、相続人はパートナーと姉のふたりです。

私がパートナーを受取人とする生命保険金2,000万円を遺した場合、どうなりますか?

生命保険金の非課税枠は、500万円×2人で1,000万円となります。

生命保険金2,000万円から1,000万円を差し引くことができ、残りの1,000万円が課税対象となります。

よくわかりました。

考えてみます。

まとめ

- 夫婦間に子がいない場合は、遺言書を作成すべき典型例のひとつとされています

- 夫婦で相互に遺言書を作成しておくことが望ましいです

- 万が一に備えて予備的な内容を定めておくことが望ましいです

- 生命保険を活用することにより遺留分対策、相続税対策をすることができます

参考書籍

『3訂版 遺言相談標準ハンドブック』奈良恒則・麻生興太郎・佐藤健一・中條尚・野口賢次・佐藤量大(著)|日本法令

『遺言モデル文例と実務解説〔改訂版〕』満田忠彦、小圷眞史(編集)|青林書院

当事務所のご案内

— どうぞお気軽にご相談ください。—