香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

相続登記の義務化が決まり、相続への関心が高まっています。

相続登記とは、相続による不動産名義変更(不動産名義書換)のことです。

この記事では、相続登記義務化が決定した問題の背景、義務化の内容、過料(罰則)、いつから始まるのかについて取り上げています。

問題の背景(所有者不明土地問題)

相続登記の義務化が決まったと聞きましたが、一体どういうことなんでしょうか?

いきなりずいぶんまじめな質問ですね。

お腹でも壊したんですか。

ちょっと将来に備えて考えておきたいなと思いまして。

ほー。

わかりました。

では、まずは相続登記が義務化となった問題の背景からみていきましょう。

背景として、国が所有者不明土地問題を解消していきたいというねらいがあります。

所有者不明土地ってなんですか?

所有者不明土地とは、次のような土地のことです。

- 不動産登記簿をみても所有者が誰なのかすぐにわからない土地

- 所有者がわかっても、居場所がわからず連絡がつかない土地

この問題は、東日本大震災の復興の支障になったことで注目されました。

不動産登記簿をみても所有者が誰なのかすぐにわからないとはどういうことですか?

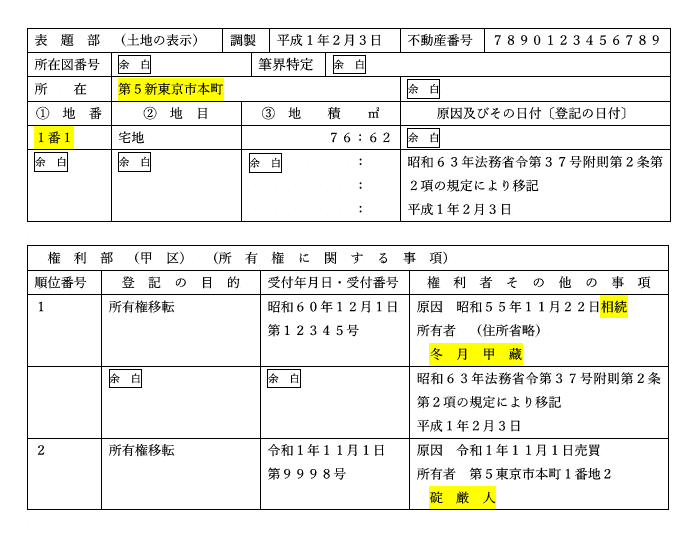

不動産登記簿とは、国が管理する帳簿のことで、どこにどんな不動産があって、誰が所有していてどんな権利がついているかなどを記録しておくものです。

不動産登記簿は、法務局で手数料を払って請求すれば誰でも見ることができるものです。

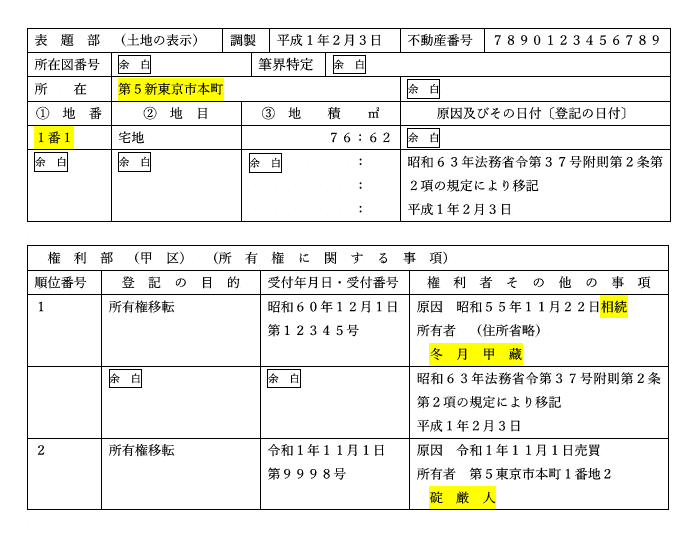

たとえば、次のようなものが不動産登記簿のサンプルです。

このサンプルの場合「第5新東京市本町1番1」の土地を「碇厳人」さんが所有しているということになります。

碇厳人さんの前の所有者、冬月甲藏さんは「相続」を原因にこの土地を取得しています。

この相続を原因として不動産の名義人が変わることを、「相続登記」といいます。

このように不動産登記簿に正しい情報を記録しておくことで、不動産取引を円滑にすることができるのです。

なるほど~

ところが、次のような理由から、不動産登記簿に正しい情報が記録されていない土地がけっこうあるのです。

- 相続登記は義務でなく、申請しなくても不利益を被ることがない

- 都市部への人口移動や人口減少・高齢化により、地方を中心に土地の所有意識や土地を利用したいニーズが低下した

- 遺産分割されないまま相続が繰り返されて、土地の権利者がねずみ算式に増加していて収拾がつかない

結果、公共事業や復旧・復興事業をしたくても、土地の所有者を探すために多大な時間と費用がかかり円滑に進まなかったり、民間取引が阻害されるなど、土地の利用・活用の妨げとなっています。

また、そういう土地は管理されずに放置されていることが多く、隣接する土地への悪影響が発生するなどの問題も起きています。

やば。

所有者不明土地はどれくらいあるんですか?

2016年時点の所有者不明土地の面積は約410万haと推計され、九州本島の面積(約367万ha)を超えていると言われています。

それで、このままじゃいかんと?

はい。

そこで国は、所有者不明土地の「発生予防」と、すでに発生している所有者不明土地の「利用の円滑化」の両面から、総合的に法律を見直すことにしました。

- 発生予防策

-

- 不動産登記制度の見直し(相続登記の義務化など)

- 相続土地国庫帰属制度の創設

- 長期間経過後の遺産分割の制限

- 利用の円滑化策

-

- 共有制度の見直し

- 所有者不明土地管理制度等の創設

- 相隣関係の規定の見直し

なるほど。

つまり、相続登記の義務化は、所有者不明土地問題のいくつかの対策のうち、「発生予防策」のひとつというわけですね。

相続登記義務化の内容とは?

では相続登記義務化の内容について教えてください。

「相続」によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

「遺言」により相続人が不動産を取得した場合も含まれます。

ちょっと何言ってるかわからないです。

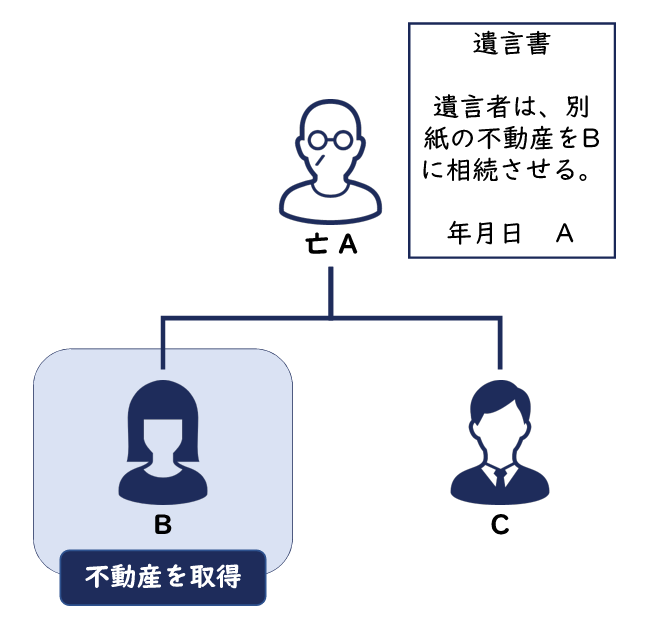

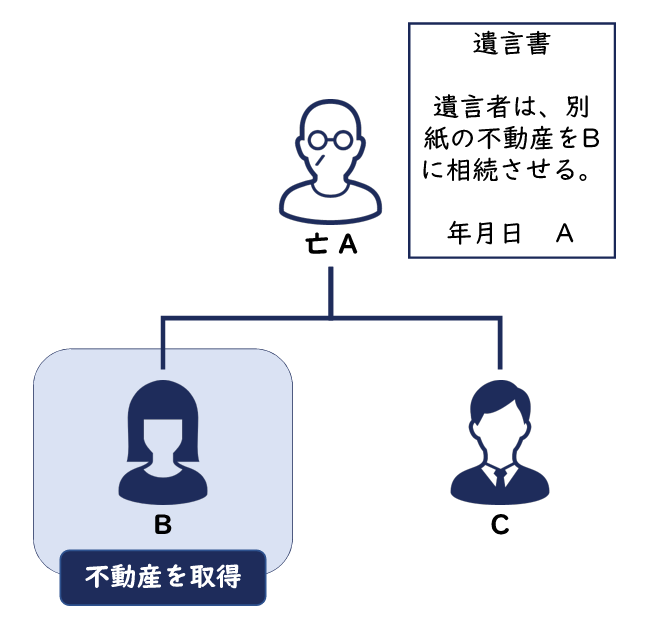

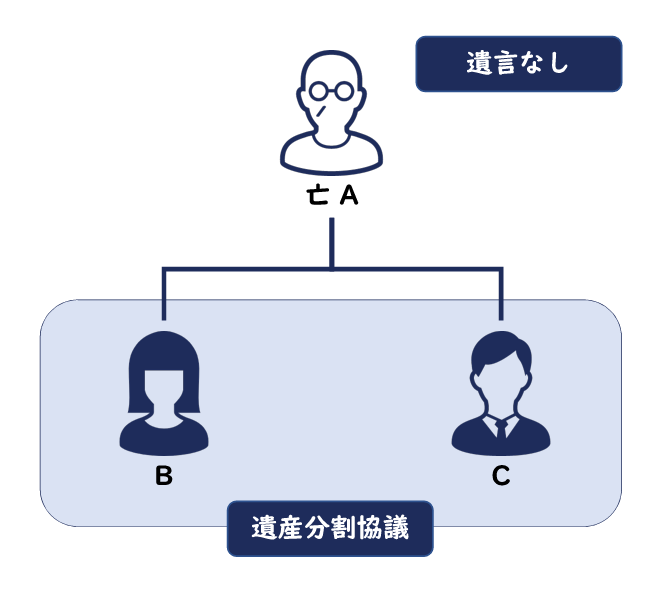

たとえば、Aが亡くなり、相続人がAの子BとCの2人だとします。

AがBに不動産を相続させるという遺言をのこしていました。

Bが遺言により不動産を取得したことを知ったときは、その時から義務が発生します。

その時から3年以内に相続登記をする必要があるというわけですね。

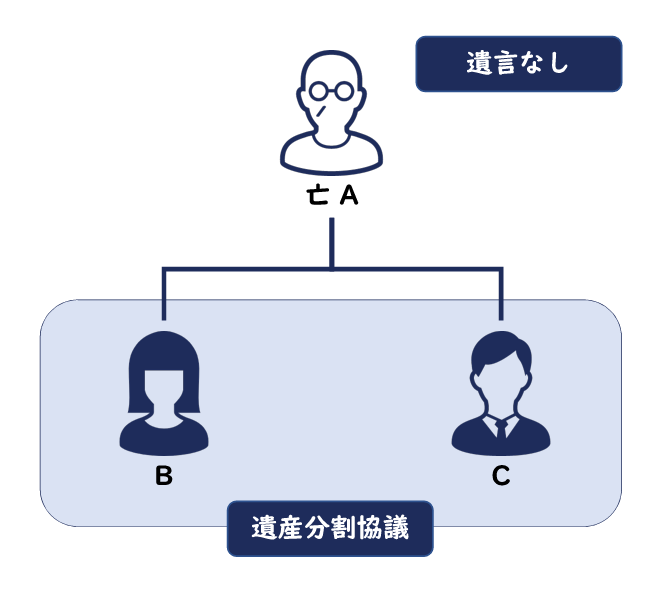

遺言がない場合をみてみましょう。

BとCが、故人Aが実は不動産を持っていたということを知ったときから義務が発生することになります。

つまり、Aが亡くなってしばらく経ってからAが不動産を持っていたことがわかった場合は、その知ったときから義務が発生します。

それで、BとCはどうすればいいですか?

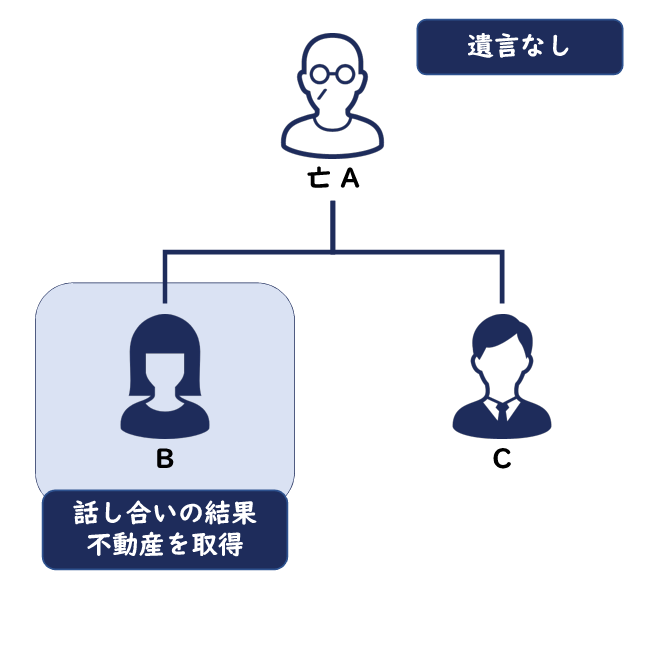

基本的に、BとCは、Aが不動産を持っていたことを知ってから3年以内に遺産を分ける話し合い(遺産分割協議といいます)をして、誰が不動産を相続するか決めて、相続登記をしなければなりません。

協議の結果、Bが相続すると決まったらB名義の相続登記をします。

BとCが遺産の分け方でもめて、3年以内に相続登記ができない場合はどうなりますか?

その場合は、いったん「相続人申告登記」をするか、「法定相続分で相続登記」を申請することで義務を果たすことができます。

相続人申告登記?

「相続人申告登記」というのは、今回の改正で新設された制度で、亡くなった人の名義の不動産について、相続人が法務局に相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の義務を果たしたとみなすという制度です。

ただし、これはあくまでも予備的な登記ですので、ここで相続手続き終了とはなりません。

相続が発生したからといってすぐに相続人申告登記の申出をするのはやめましょう。

相続人間の遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合の最終手段だと思ってください。

相続人申告登記は、最終手段。

「法定相続分で相続登記」とはどういうことですか?

法定相続分で相続登記とは、相続人が遺産分割協議をせずに法定相続分どおりに登記することです。

たとえば、Aが亡くなり、相続人がAの子BとCの2人だとすると、相続人BとCが法定相続分どおり、それぞれ「B持分2分の1」、「C持分2分の1」と登記します。

なんとなくわかりました。

「相続人申告登記」か「法定相続分で相続登記」のどちらかの手続きをした後に、遺産分割協議がまとまったら、その時から3年以内に、不動産を取得することになった相続人が遺産分割による登記を申請しなければなりません。

義務を怠れば過料(罰則)があります

相続登記の義務が発生した時点から3年以内に相続登記を申請しなかったら、どうなるんですか?

捕まりますか?

捕まることはありません。

正当な理由なく登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

過料というのは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合に制裁として科される行政上の秩序罰のことで、罰金のような刑事罰とは異なるものです。

正当な理由とは、どういったケースが考えられますか?

今後、通達などで明らかになっていく予定ですが、例えば、

- 数次相続(相続が数回発生すること)が発生して相続人が極めて多数になり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

- 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われているケース

- 申告義務を負う相続人自身に重病などの事情があるケース

などが考えられます。

義務の発生する時点は、相続人が不動産を取得したことを「知った」ときですよね。法務局はそれをどうやって把握するんですか?

義務違反の事実の把握方法は今後決まっていくだろうと思われます。

相続登記義務化はいつから始まりますか?

相続登記の義務化はいつから始まりますか?

2024(令和6)年4月1日から始まります。

では、その日以降に発生した相続から義務の対象になるのでしょうか?

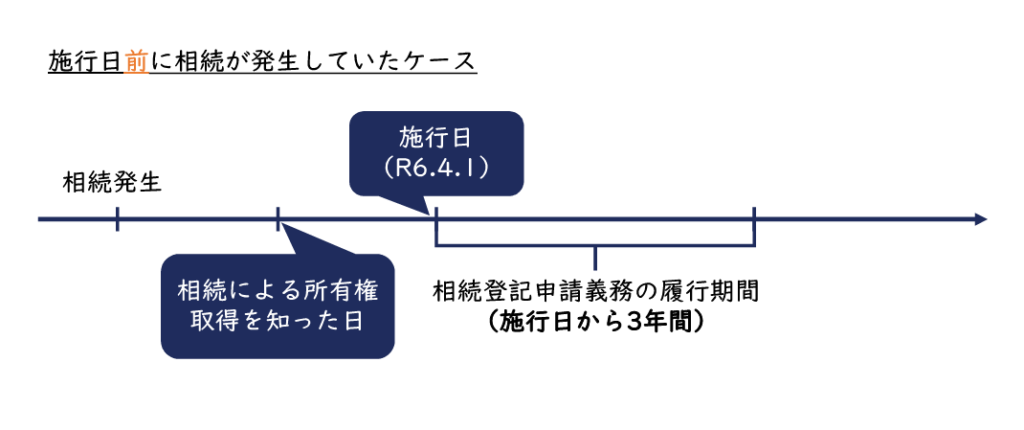

いや・・・実は相続登記の義務化は施行日よりも前に発生していた相続も対象になります。

施行日前に発生した相続により自分が不動産を取得したことを知っていた場合は、施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。

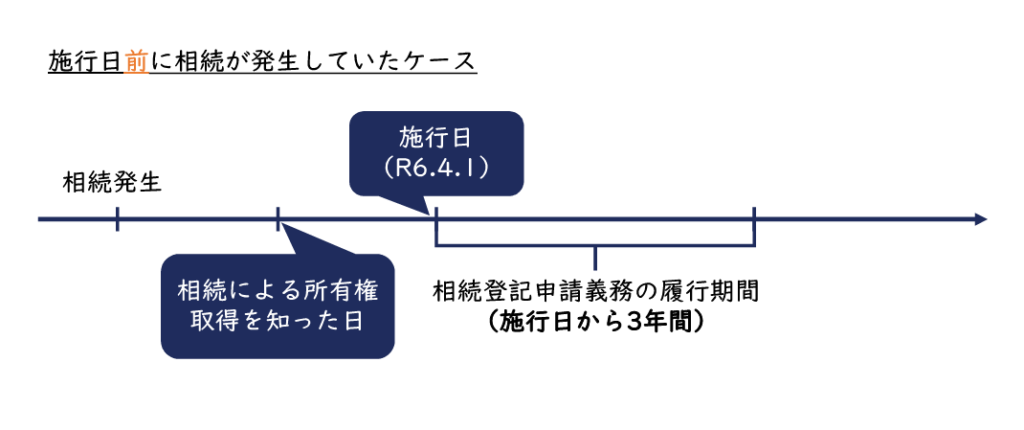

施行日前に相続が発生していたケースのタイムラインはこんな感じです。

ええー!

でも、義務化の目的が、最初に教えてもらった「所有者不明土地問題」を解消することにあるから、そうなってくるんですね・・・

不要な不動産も相続登記しないといけないとなると酷な気もしますが・・・

所有者不明土地問題の発生予防策のひとつとして「相続土地国庫帰属制度の創設」も用意されることになります。

これは相続などにより土地所有権を取得した人が、その土地を手放して国に引き取ってもらうことができる制度です。

次のリンクをご参照ください。

まとめ

- 相続登記義務化の背景に「所有者不明土地問題」があり、相続登記義務化は所有者不明土地問題の発生予防策のひとつです。

- 相続や遺言により不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

- 遺産分割がまとまらず3年以内に相続登記をできない場合は「相続人申告登記」か「法定相続分で相続登記」をすることで、いったん義務を果たすことができますが、遺産分割協議がまとまれば、その時から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

- 正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

- 相続登記の義務化は、2024(令和6)年から始まりますが、施行日前の相続についてもさかのぼって適用されます。

参考書籍

『Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』荒井達也(著)|日本加除出版

『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』村松秀樹・大谷太(著・編集)|きんざい

当事務所のご案内

— どうぞお気軽にご相談ください。—