香川県高松市の司法書士 川井事務所です。

2020年。世の中が変わり、テレワークやらリモートワークなど非対面業務が推進され、書面・押印制度の見直しを背景に、電子署名法・商業登記法・商業登記規則の改正が進みました。

これによりクラウドサインなどの電子契約サービスを利用した議事録が登記のオンライン申請の添付情報として利用できるようになったり、電子署名の要件も変わった。とされています。

そういった変化には、なんとしてもついていきたい。

ということで、この記事は商業登記の完全オンライン申請について書いています。

タイトルに「1.0」とありますが、まずはここからであればできるんじゃないかという初級の内容となっています。

できれば2.0、3.0とレベルアップしていきたい。

完全ペーパーレス化を目指しているけど対応する司法書士が見つからないという全国の企業のご担当者様、ご連絡お待ちしております!

現状(2021年現在)

冒頭に書いたように、いろいろと法改正は進んだものの、では、2021年12月現在、現実に押印や決裁のオンライン化が進んでいるかというと、そうは見えないのではないでしょうか。

電子契約サービスの利用はそれなりに見かけるようになりましたが、アナログでいうところの実印にあたる商業登記電子証明書(会社実印)や公的個人認証の電子証明書(個人実印)のことを、私、熟知しています!という人、ほとんどいないはずです。

そもそも公的個人認証って何ですか??

というのが一般の国民の感覚だと思います。

個人番号カード(以下、「マイナンバーカード」)に電子証明書が標準的に搭載されていることを理解している人ってどれだけいるんでしょうか?

さらに、ここで、電子署名をするために必要なソフトウェアを下の表に挙げておきましょう。

| 署名プラグインソフト | 利用できるPDF編集ソフト | 署名検証 | |

|---|---|---|---|

| 法務省提供のソフト | PDF署名プラグイン (無料) | Adobe Acrobat2017、DC | 署名検証機能なし |

| 民間ベンダーのソフト | 電子認証キットPRO (株式会社リーガル) | Adobe Acrobat2017、DC SkyPDF Professional 7(2012、2016)for Legal | 署名検証機能あり |

(会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法 294ページより)

・・・かなりふるいにかけられそうです(できそう。という人はぜひ電子署名に挑戦してみてください。)。

ということで、電子署名が普及する気配すら感じていないわけです。

ところが、当然ここで終わるわけにはいかず、方法はありまして、次の条件がそろえば完全オンライン申請は可能です。

条件

- 依頼者(会社代表者・発起人など押印義務者、以下同じ。)が電子証明書が格納されたマイナンバーカードを持っていて、カードを作ったときに設定したパスワードを覚えている

- 依頼者にマイナンバーカードを持って事務所に来てもらうか、司法書士がPCを持って依頼者に会いに行く

- 依頼者が1~3名程度ですぐに会える状態(集まれるのであれば何人でもかまいませんが)

令和3年2月15日の商業登記規則の改正で第102条第6項が削除されたことにより、代表者(印鑑提出者)が添付書面情報に署名する場合でも商業登記電子証明書以外の電子証明書(つまり公的個人認証電子証明書)が利用できるようになりました。

司法書士側に必要なもの

- PC(電子署名ができる環境が整っているもの。電子署名ができる環境とは、上の表のとおりですが、電子定款の電子署名ができていれば問題ないはずです。)

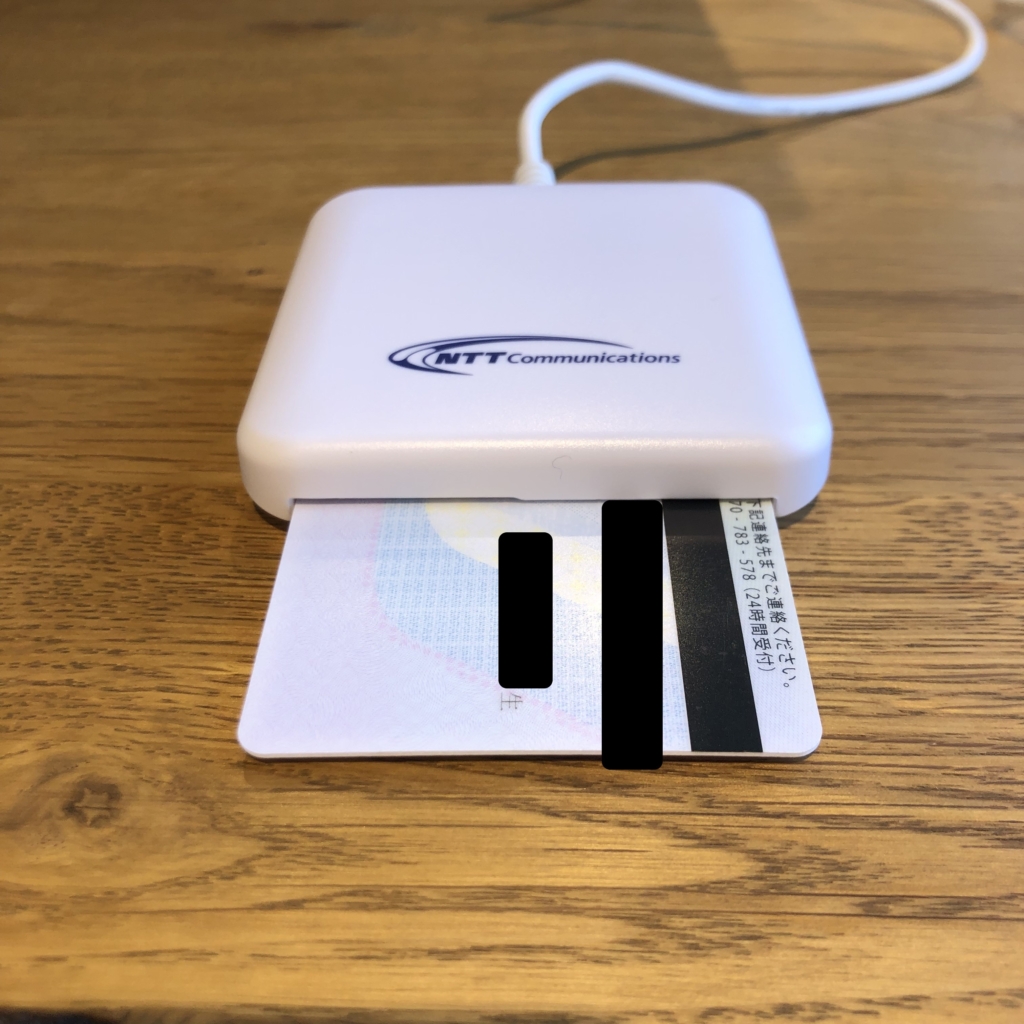

- マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ

- 公的個人認証有効性確認システムの準備

マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ

マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタは地方公共団体情報システム機構の「マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ一覧(https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf)」をご参照ください。

例としては以下のようなものがあります。

| 型番 | 製造会社 | 備考 |

|---|---|---|

| ACR39-NTTCom | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 接触型 |

| ACR1251CL-NTTCom | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 非接触型 |

| RC-S380 | ソニー株式会社 | 非接触型 |

私が使っているのはNTTコミュニケーションズのACR39-NTTComです。

公的個人認証有効性確認システムの準備

公的個人認証の電子証明書の有効性確認は、マイナンバーカードを持っている本人や官公庁以外は原則できませんが、令和3年2月15日から、日本司法書士会連合会は公的個人認証法第17条第5項に基づく団体署名検証者として、日司連公的個人認証有効性確認システムの運用を開始したため、司法書士の場合、このシステムを利用して公的個人認証の有効性確認がオンラインで可能になります(会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法 323ページ参照)。

日司連公的個人認証有効性確認システムのウェブサイト(https://www.nkys.nisshiren.jp/)から設定してください。

個人ID・初期パスワードについては、「よくある質問(https://www.help.nkys.nisshiren.jp/)」をご参照ください。

マニュアルについては以下のリンクに詳しいのでそれを見ればわかると思います。

マニュアル

https://www.ymg-sihousyosi.or.jp/library/54694c3ade5fc3046c000211/602b55254c6308e34466a172.pdf

ちなみに公的個人認証サービスポータルサイト(https://www.jpki.go.jp/)から利用者クライアントソフト(https://www.jpki.go.jp/download/index.html)をダウンロードして証明書の有効性を確認する方法がありますが、司法書士であれば、「日司連~」を利用した方がよいです。

理由は後ほど説明します。

署名方法

署名方法は「PDF署名」と「XML署名」の2種類がありますが、「PDF署名」を例にみていきます。

上記の3つの必要なものがすべてそろい、マイナンバーカードを持った依頼者と対面しているものとします。

(以下、PC画面の画像がたくさん出てくるので、スマホだと見づらいかもしれません。)

まずは、依頼者のマイナンバーカードの電子証明書が有効なものかどうか念のため確認します。

日司連公的個人認証有効性確認システムを使いますが、そのまま依頼者のマイナンバーカードを使って署名する流れになるので、WindowsPCであれば、スマホアプリ版ではなく、「ICカードリーダー用ソフト」をダウンロードしておいたほうがよいと思います。

ICカードリーダーライタに依頼者のマイナンバーカードを差し込みます。

ちなみに私が持っているACR39-NTTComはマイナンバーカードの裏面(マイナンバーが記載してある面)を上にして差し込むため、ICカードリーダーライタを裏返しておくことをおすすめします。

(※おそらく対面で署名することが想定されていないと思われるので、商品が悪いわけではないのです・・・)

ダウンロードしておいた「日司連公的個人認証有効性確認システム」ソフトを起動します。

依頼者と対面しているので「司法書士会員はこちらをクリックしてください」をクリックします。

司法書士のIDとパスワードを入力します。

ログインすると会員名が出てきますので、「カードを読み取る」をクリックします。

ここで依頼者にパスワードを入力してもらう必要があります。

この後も何度も依頼者にパスワードを入力してもらうことになるのですが、今何をやろうとしているのかを依頼者によくよく説明しておかないと、「こいつ何か情報抜き取ってんじゃないか?」みたいな不審な感じになって、とんでもない空気が流れる可能性がありますので注意してください。

正しいパスワードが入力されると、証明書の基本情報が表示されます。

基本情報の内容は「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「発行年月日」「有効期間の満了日」であり、マイナンバーカードの表面に記載されている内容以上のことはわかりません。

つまり、銀行の預金額が知られてしまうんじゃないかとか、パスワードがわかってしまうんじゃないかとか、そんなことは一切ありません。

依頼者の方に画面を見せながら確認を進めていくと安心感が与えられると思います。

問題なければ、「上記の情報を地方公共団体情報システム機構で有効確認を行い、公的個人確認有効システムへ送信することを同意します。」にチェックを入れて、「有効性確認」をクリックします。

有効確認の結果を日司連に送信したら、ソフトウェア上の作業終了です。

ブラウザ上で「日司連公的個人認証有効性確認システム」にログインします。

「有効性確認結果一覧」をクリックすると、さきほど送信した情報が届いています。

「確認結果」が「有効」になるまでしばらく時間がかかるかもしれません。

「有効」になれば、ここで有効性確認は終了です。

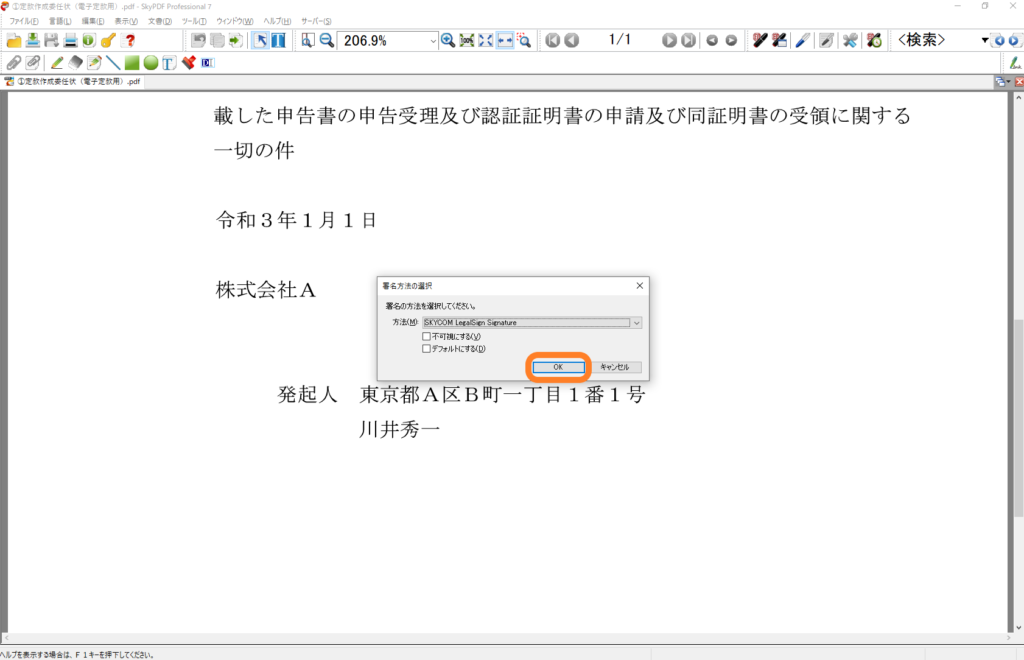

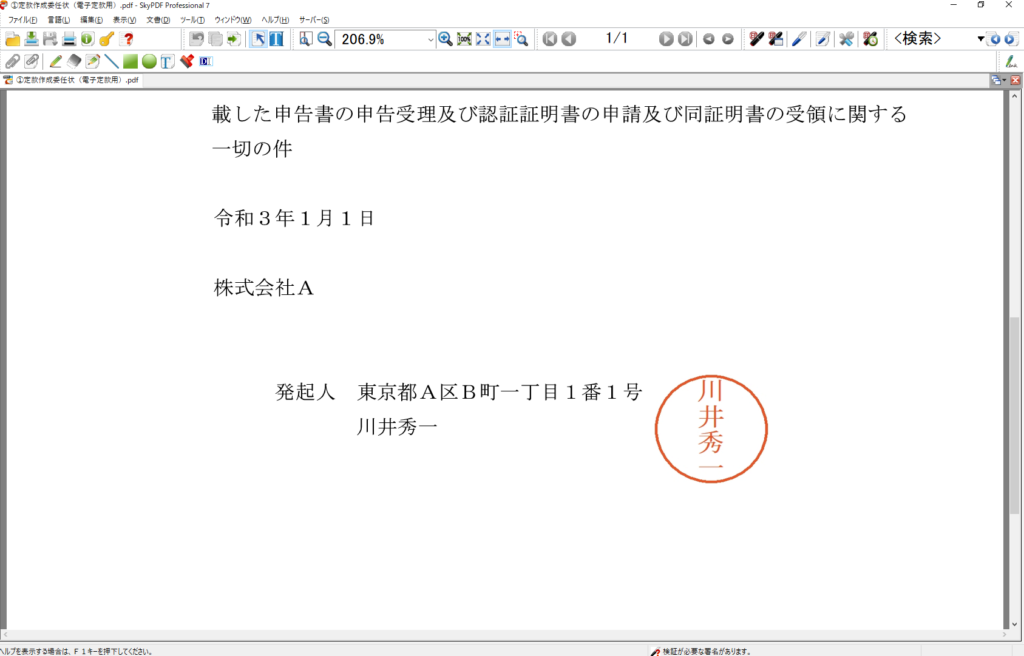

私の場合、PDF編集ソフトは「SkyPDF Professional」を利用していますので、以下に出てくる画像はSkyPDF Professionalのものですが、法務省署名プラグイン(Adobe Acrobat)の場合もそれほど変わらないと思います。

署名したいPDFデータを開いて、「ツール」→「署名」をクリックし、印影イメージを挿入したい位置を指定すると次のような画面が開きますので「OK」をクリックします。

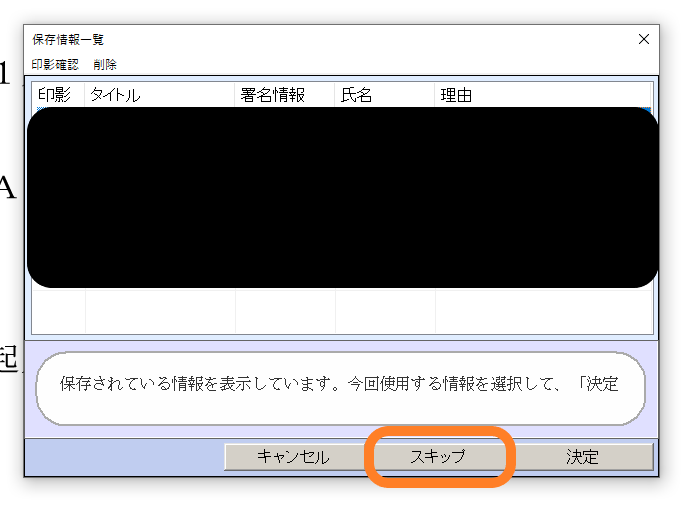

もし次のような画面が現れたら、「スキップ」をクリックします。

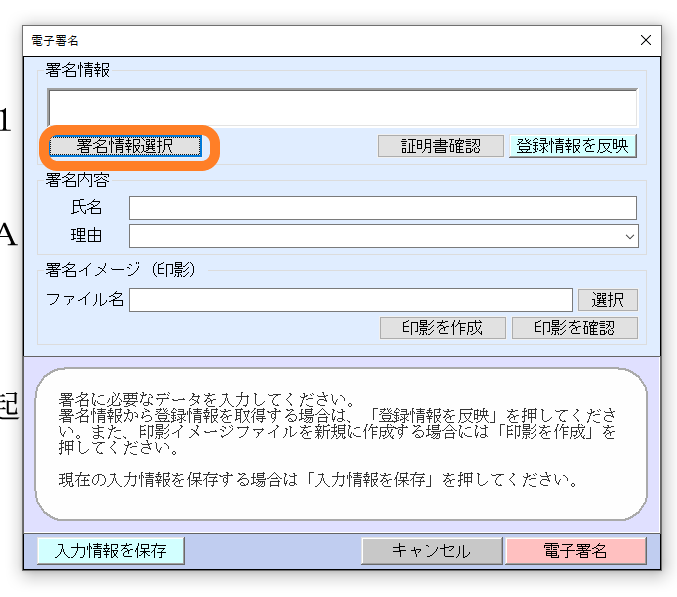

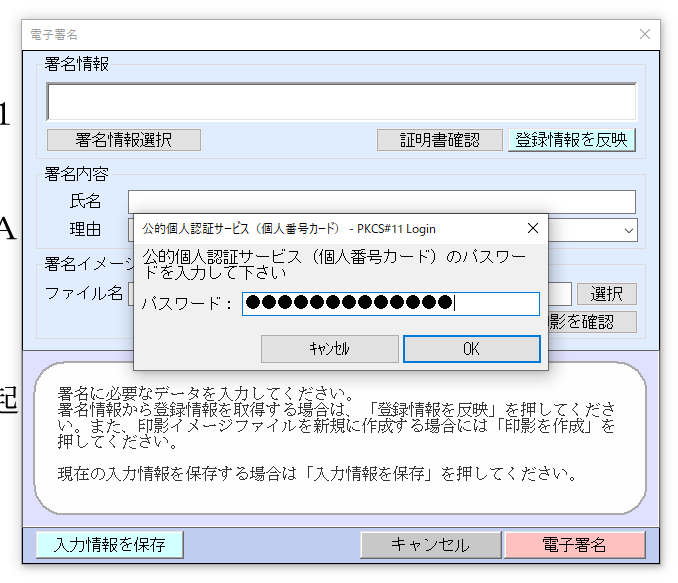

電子署名画面に進んだら、「署名情報選択」をクリックします。

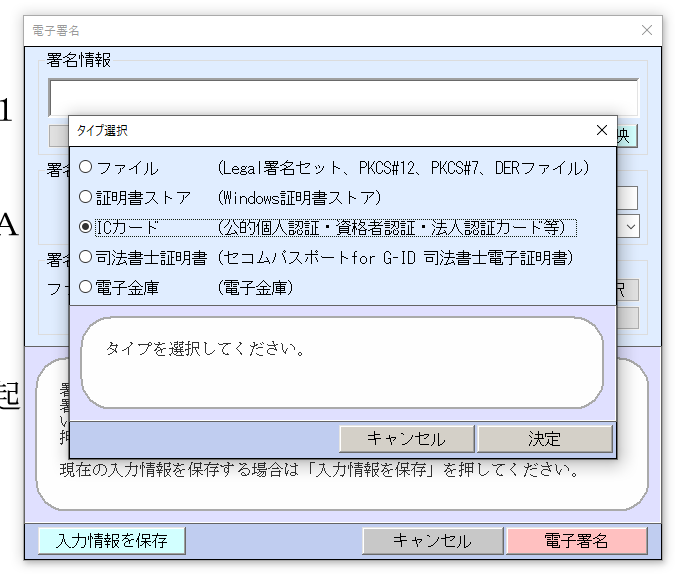

タイプ選択は「ICカード」を選びます。

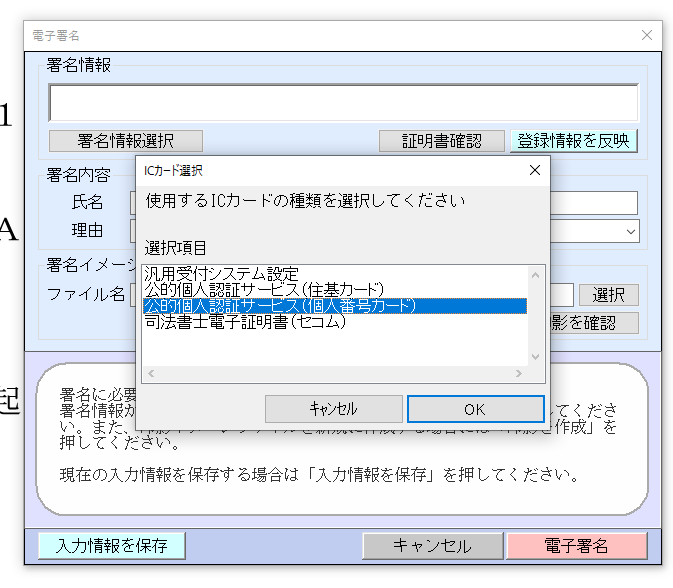

ICカード選択は「公的個人認証サービス(個人番号カード)」を選択します。

署名者である依頼者にパスワードを入力してもらうことになります。

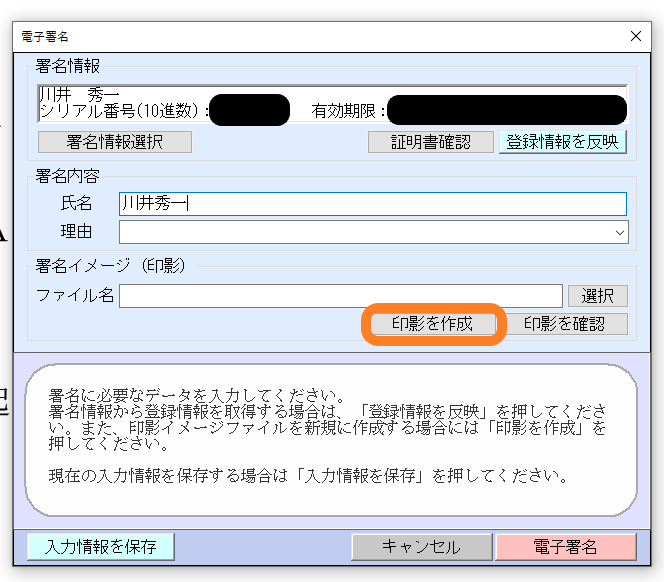

正しいパスワードが入力されると署名者の「氏名」「シリアル番号」「有効期限」が表示されます。

署名内容に署名者の名前を入力し、「印影を作成」をクリックします。

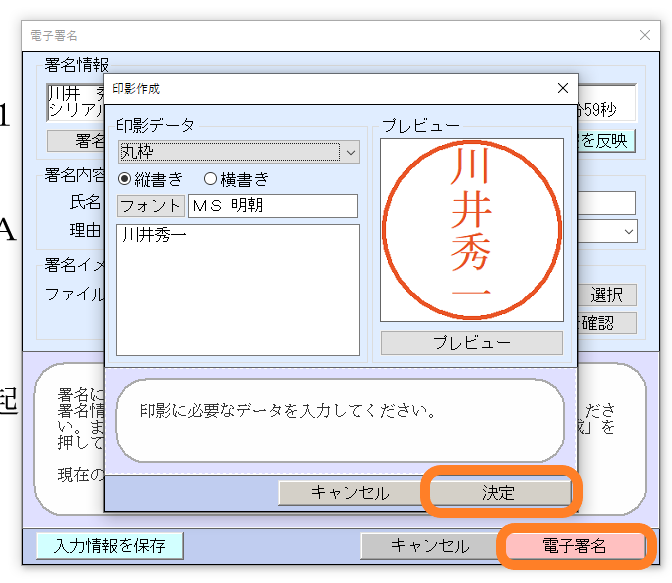

次のような画面が開きますので、「決定」をクリックします。

最後に「電子署名」をクリックすると電子署名がされます。

電子署名の検証については、以下の4つのことを確認します。

- 誰が署名したかを確認

- 署名後、電子情報が改ざんされていないかどうかを確認

- 電子証明書が登記申請時点で有効であるかどうかを確認

- 法務省へのオンライン申請に利用できる電子証明書かどうかを確認

対面で署名した場合、①②④についてはそれほど気にする必要はなさそうですが、③については、署名から申請までタイムラグがある場合は注意が必要です。

マイナンバーカードに格納された公的個人認証電子証明書の場合、住所・氏名が変更になったり、死亡すると電子証明書は翌日に失効します。

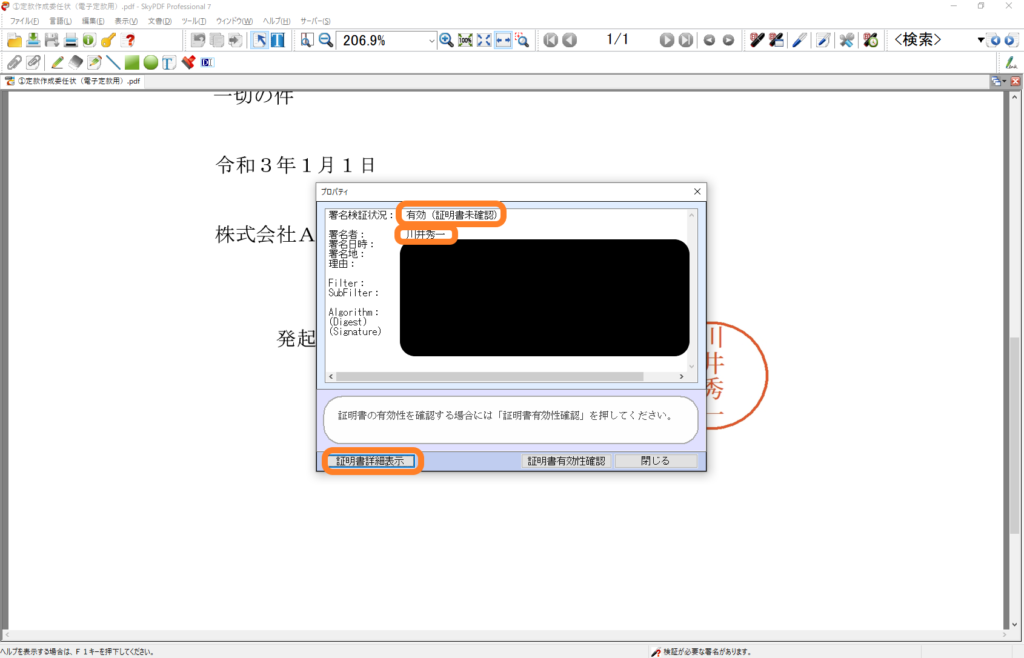

PDF署名による公的個人認証電子証明書の場合

PDF署名されたPDFデータを開きます。

署名した印影をクリックすると署名検証結果が表示されます。

「署名者」により①誰が署名したか、「署名検証状況」により②署名後改ざんされていないか、が確認できます。

「証明書詳細表示」をクリックします。

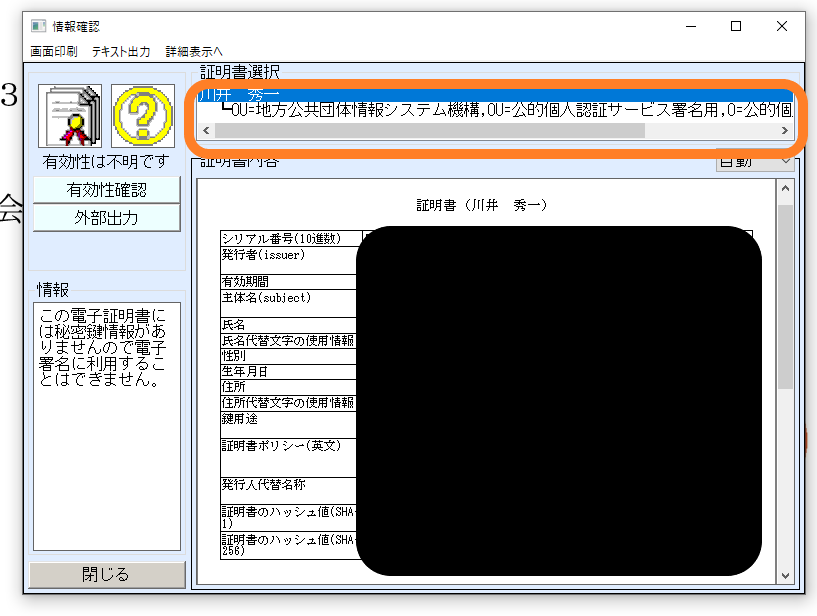

「証明書選択」をみると④利用できる電子証明書かを確認できます。

肝心の「③登記申請時点で有効か」については、登記申請前に、ブラウザ上で「日司連公的個人認証有効性確認システム」にログインすると、「有効性確認結果一覧」に対象となる署名者が署名したときに確認した記録が残っていますので、「一致性検証」をクリックします。

添付情報となるPDFデータをアップロードして、「PDF情報を書き出す」をクリックします。

画面が変わったら「検証」をクリックします。

一致性検証結果が表示されます。

「一致」していれば、現在でも有効な電子証明書ということになります。

これで電子署名の検証が完了です。

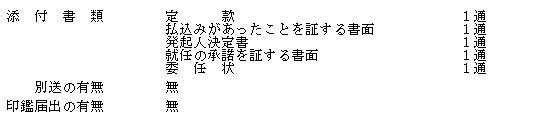

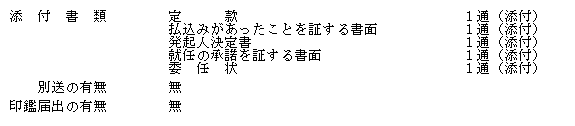

オンライン申請方法

特に難しいことはなく、PDF署名したデータであれば、そのまま添付するだけです。

申請画面の添付書類から(郵送)を削除するか、(添付)と入力します。

「別送の有無」は「無」にチェックします。

「印鑑届出の有無」については、たとえば会社設立のときに、設立登記が完了した後に、印鑑届出を提出する場合には「無」にチェックでかまいません。

オンライン登記申請時に印鑑届書を提出する場合はもちろん「有」にチェックです。

書面で提出するときとは形式が異なります、念のため。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00072.html#02

以上、商業登記の完全オンライン申請の解説でした。

条件がそろうのが難しいだけで、手続き自体はやってみると案外簡単でした。

なお、完全オンライン申請を進めていきたい人は、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法』は必携です。

スーパー・ファストトラック・オプション

令和3年2月15日(月)から、株式会社の設立手続について、電子定款認証と設立登記のオンライン同時申請制度(いわゆる「スーパー・ファストトラック・オプション」)が開始されましたので、そのことにもふれておきます。

同時申請されたものうち,以下の条件を満たすものは,原則として24時間以内に登記を完了します。

- 役員等が5人以内であること

- 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)

- 登録免許税が収入印紙ではなく電子納付により行われていること

- 補正がないこと

完全オンライン申請だと登記申請から登記完了まで早くなる、ということになっています。

参考書籍

『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A 電子署名・クラウドサインの活用法』土井万二(編集代表)|日本加除出版

— どうぞお気軽にご相談ください。—